11月9日至11日,由上海科技大学与故宫博物院联合主办的第二届“电镜技术在文化遗产学中的应用研讨会”在北京故宫博物院召开。上海科技大学副教授王竹君与故宫博物院文保科技部副主任雷勇担任大会主席。来自国内外科研院所、高校与文博机构的专家学者齐聚一堂,围绕电子显微成像技术在文化遗产研究与保护中的最新成果与未来方向展开深入交流。

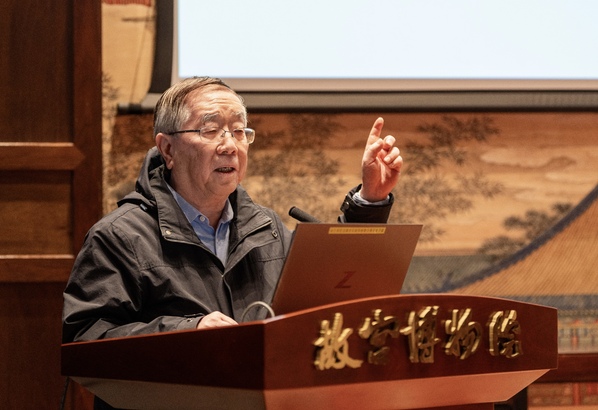

图1:大会现场

开幕式上,故宫博物院副院长朱鸿文指出,电子显微技术的飞速发展正在为文物保护提供新的视角与方法,使我们得以在微观层面理解历史材料的构造与变化,从而更科学地守护文化遗产。上海科技大学常务副校长兼教务长印杰在致辞中表示,电镜技术正成为连接材料科学与文化遗产学的重要桥梁,本届会议将促进不同领域间的交流合作,推动形成跨学科的研究共同体。

图4:故宫博物院副院长朱鸿文开幕致辞

图5:印杰副校长开幕致辞

会议报告内容涵盖放射化学、同步辐射分析、跨尺度显微成像、二维材料防护、电化学腐蚀与超分辨成像等多个前沿方向。中国科学院高能物理研究所柴之芳院士以“考古学是一门典型交叉学科”为题,回顾了放射化学与考古学交汇的历程,强调科学分析方法在文化遗产研究中的基础性作用。比利时安特卫普大学Koen Janssens教授介绍了宏观与微观X射线分析结合的无损表征方法,为大型文物的整体分析提供了新路径。

图6:柴之芳院士作会议报告

图7:Koen Janssens教授作会议报告

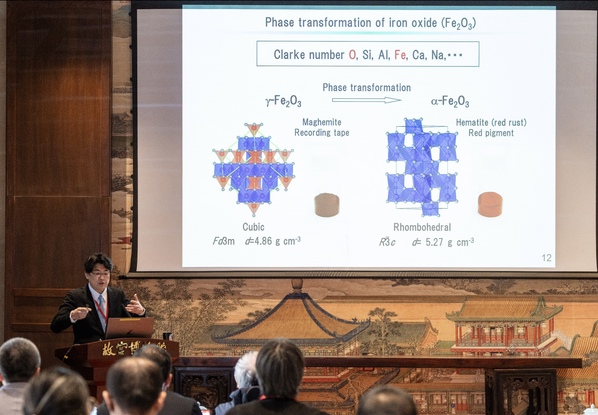

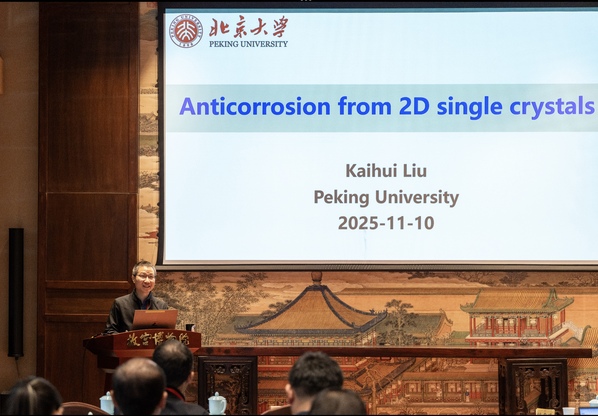

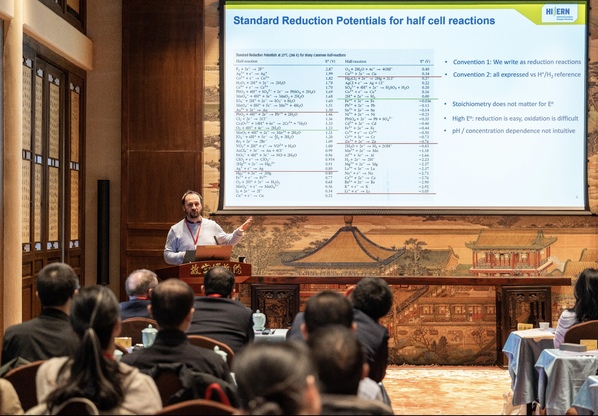

北京工业大学柯小行教授以“追溯紫定之紫”为题,运用跨尺度电子显微技术揭示宋代定窑紫釉的呈色机制,展示了古代陶瓷工艺与现代材料科学的相互启发。东京大学大越慎一教授分享了ε-Fe2O₃的合成与物性研究,为古代颜料与功能氧化物的对应关系提供了新的解释。北京大学刘开辉教授汇报了二维单晶材料在文物防腐保护中的最新进展,提出基于原子级厚度材料的防护新思路。德国亥姆霍兹埃尔兰根-纽伦堡研究所Karl Mayrhofer教授则从电化学角度解析金属文物的老化与腐蚀机制,展示了原位电镜与加速应力实验结合的研究手段。

图8:柯小行教授进行报告

图9:大越慎一教授进行报告

图10:刘开辉教授进行报告

图11:Karl Mayrhofer教授进行报告

清华大学于荣教授介绍了超分辨电子显微成像的最新成果,通过算法创新将分辨率提升至深亚埃尺度,为脆弱文物样品的原子级成像提供可能。故宫博物院雷勇研究员以“中国古代合成材料中的科学问题”为题,探讨了陶瓷与冶金技术在文明演进中的科学价值,提出以现代分析技术重建古代材料体系的新方向。

图12:于荣教授进行报告

图13:雷勇研究员进行报告

会议最后由上海科技大学王竹君教授作大会总结。他表示,本次研讨会在学科交叉、技术创新与文化遗产保护等方面取得了丰硕成果,展示了电镜技术在揭示古代材料科学规律、推动文物保护研究中的重要作用。

本届研讨会的成功举办,不仅展示了电子显微成像技术在文化遗产领域的最新成果,也为文物保护与科学研究的深度融合搭建了重要平台,为推动我国文化遗产科技研究的国际交流与持续发展奠定了基础。

图14:大会全体合影

沪公网安备 31011502006855号

沪公网安备 31011502006855号