近日,上海科技大学物质科学与技术学院特聘教授Osamu Terasaki带领电镜中心研究团队成功通过原位高温加热电镜实验制备并观察到无客体的纯硅Si46结构,为硅基光电器件开发提供了新的材料基础。相关成果以“Observation of a guest-free Si46 clathrate-I framework from Ba8-xSi46 upon in situ vacuum heating”为题,发表于期刊《自然-通讯》(Nature Communications)。

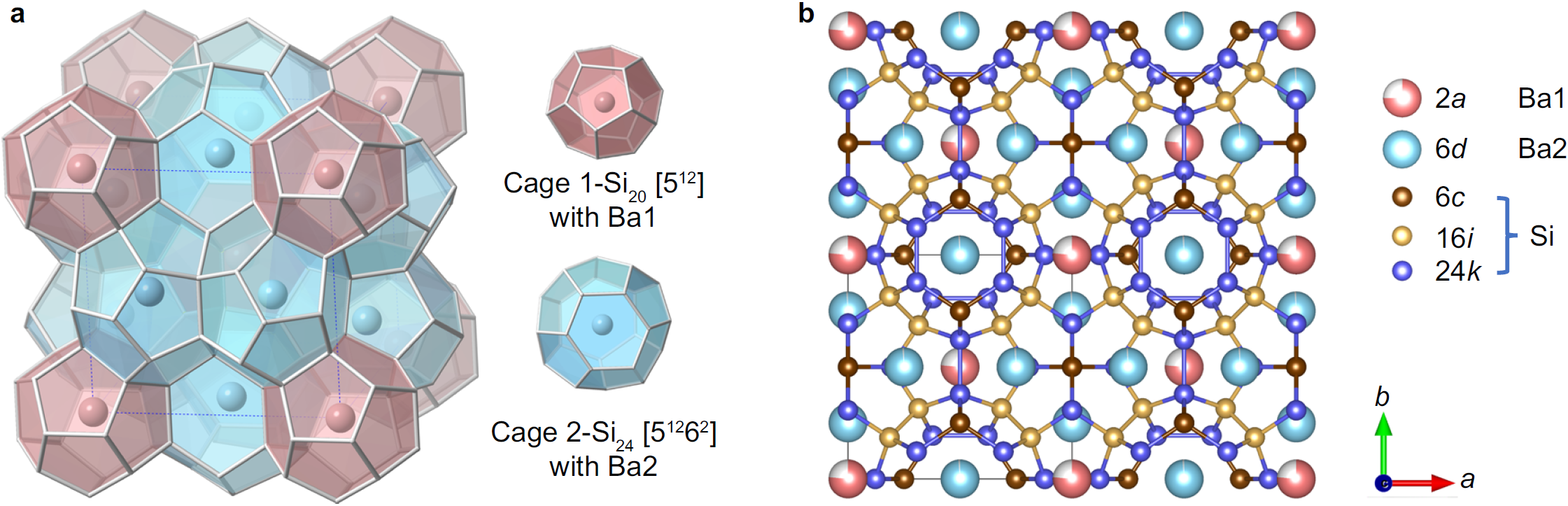

图:含Ba客体原子的I型笼状化合物结构示意图

硅是现代电子器件的基石,但间接带隙特性限制了其在太阳能电池、LED等光电器件中的应用。理论研究表明,I型笼状结构的纯硅Si46可能具有宽直接带隙,但其合成长期受限于客体金属原子无法完全移除——传统方法中,较大的Si24笼内客体原子过于稳定,加热移除易导致结构坍塌。

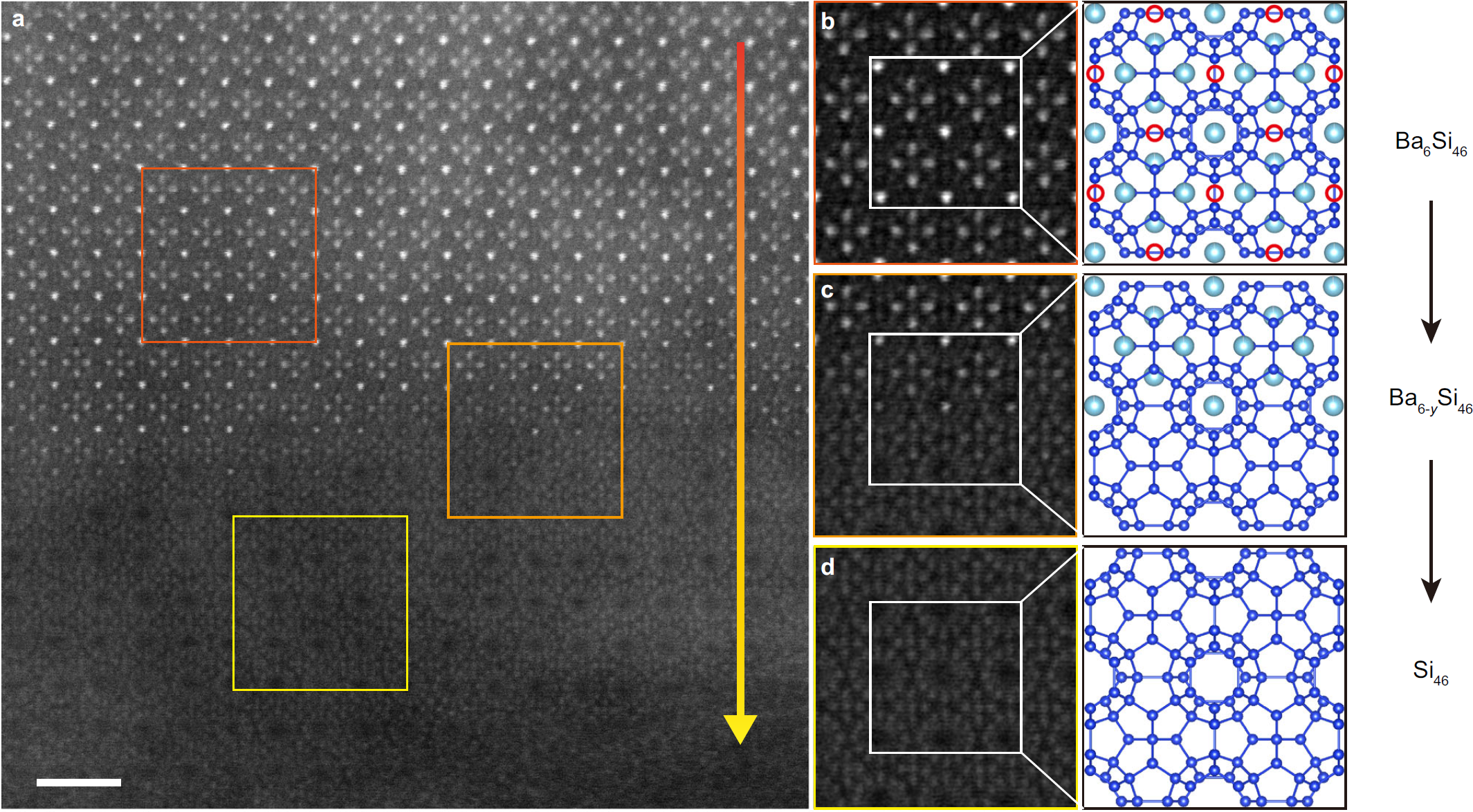

图:大笼中Ba原子的逐步缺失及无客体纯Si46框架的实验结果图

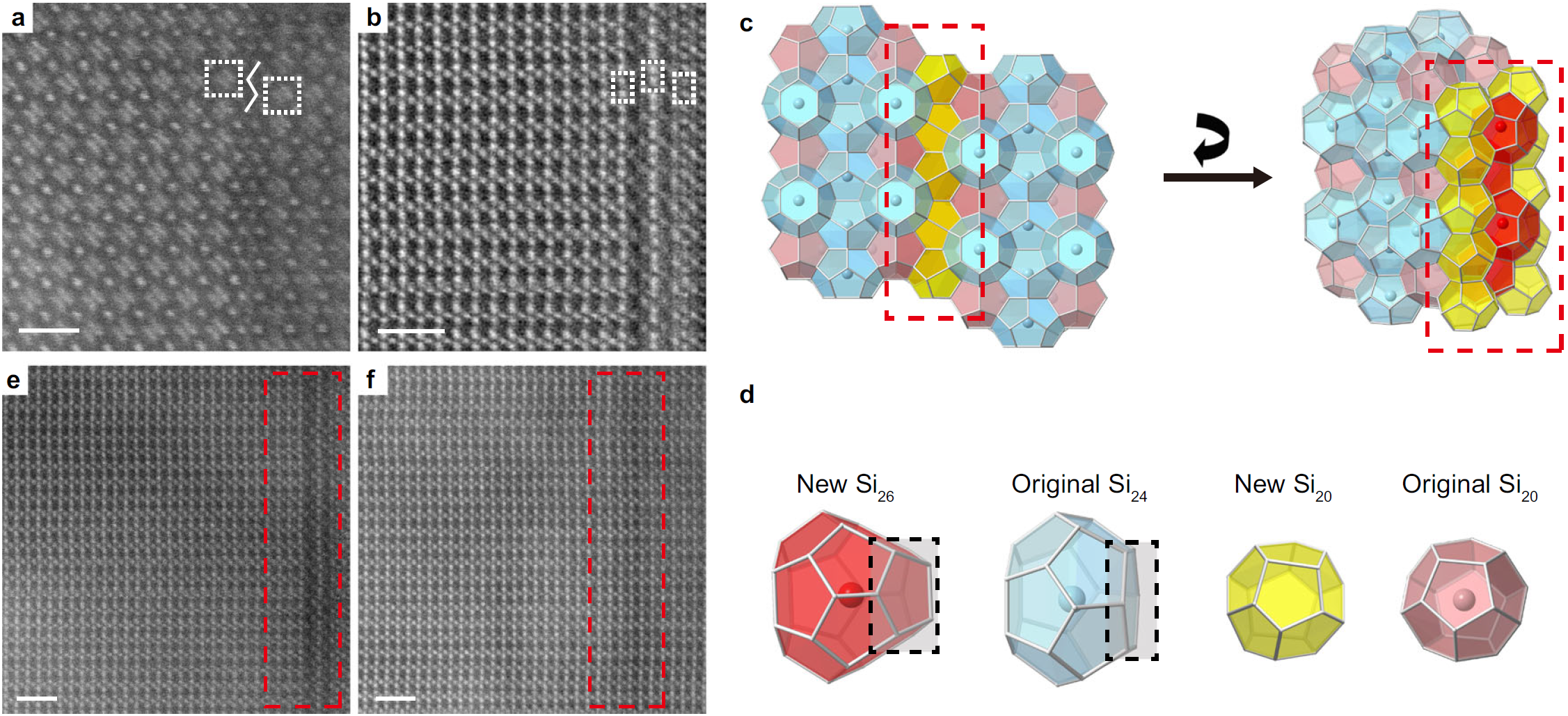

此次,研究团队利用合作者提供的Ba8-xSi46 样品,依托上海科技大学物质学院电镜中心先进电子显微平台,通过原子分辨高温加热原位实验,清晰展示了Ba原子逐步释放过程:首先较小的Si20笼内Ba原子损失,形成Ba0Ba6Si46;随后较大的Si24笼内Ba原子释放,最终在纳米晶体边缘薄区域(厚度约4-6 nm)形成无客体纯硅Si46结构。实验还观察到,晶体缺陷区域存在新的Si26[51263]笼,且适当温度下缺陷会发生自我修复,为未来材料的性能调控提供了新思路。

图:缺陷区域的结构示意图及加热下缺陷修复现象

该研究在实验上证实了无客体纯硅Si46结构的存在,为硅基材料晶相调控和光电器件应用开辟新路径,有望推动环境友好型光电器件发展。本论文由上海科技大学物质学院电镜中心与西班牙萨拉戈萨大学、澳大利亚科廷大学、英国曼彻斯特大学、日本广岛大学等机构共同合作完成。上海科技大学博士后周毅、副研究员张青、特聘教授Osamu Terasaki为论文共同通讯作者,上海科技大学为论文第一完成单位。

文章标题:Observation of a guest-free Si46 clathrate-I framework from Ba8-xSi46 upon in situ vacuum heating

沪公网安备 31011502006855号

沪公网安备 31011502006855号