超导高频技术作为当前国际发展迅速、竞争激烈的战略前沿技术,广泛应用于物理学、化学、材料科学、生物医学、能源科学及量子计算等多个领域。基于高纯铌整体铸造的高频超导腔具有高加速梯度、高品质因数等优势,但其建造与运行成本高昂、工作温度低(2.0K),且性能已接近理论极限。与之相比,以铜腔为基底、内壁镀覆超导薄膜的高频腔技术展现出显著优势:成本大幅降低、热导率高、机械稳定性高、对环境磁场敏感度低。该技术还允许将超导材料表面设计(如多层膜技术)与加速器及冷却系统分离,为系统优化设计提供了更大空间。

高功率脉冲磁控溅射技术因其等离子体密度高、峰值功率密度大、基体电流密度高、靶材粒子离化率高等特点,在制备超导高频腔薄膜方面极具潜力。欧洲核子研究中心(CERN)开创的铜腔镀铌技术,通过在铜腔内表面磁控溅射数微米厚的铌薄膜,显著降低了建造和使用成本(≥90%),同时提升了品质因数。然而,针对体积小、结构复杂(包含束管和椭球腔部分)且表面曲率变化大的1.3 GHz超导高频腔,整体镀膜面临严峻挑战:薄膜厚度均匀性难以控制、斜角生长时的阴影效应导致缺陷增多,以及薄膜与铜基底结合力不足等。这使得超导铌-铜加速腔的薄膜溅射工艺成为国内外加速器装置领域的攻关重点。

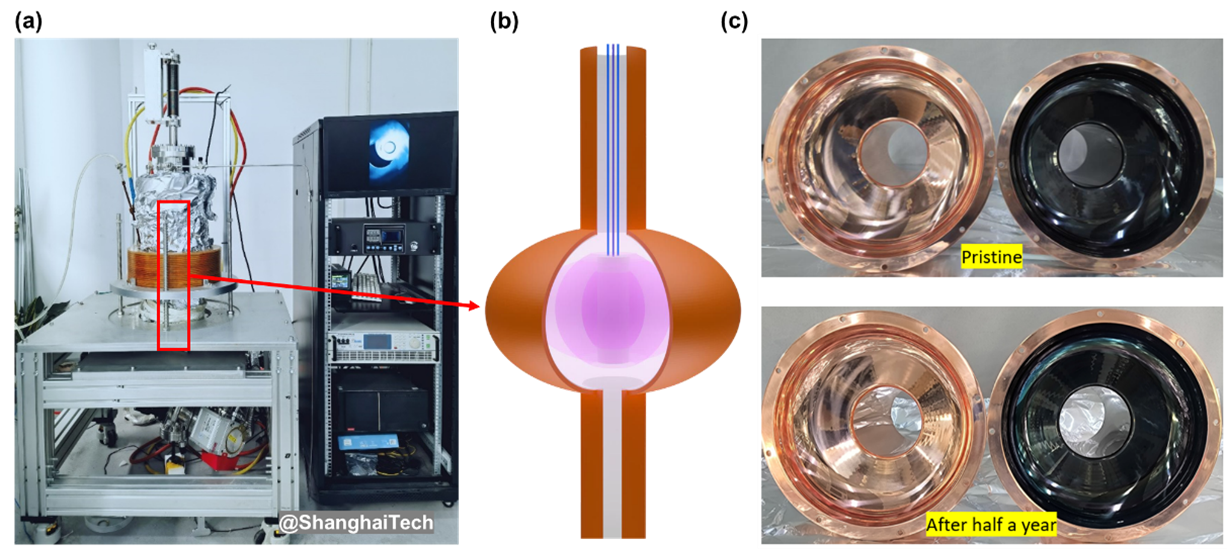

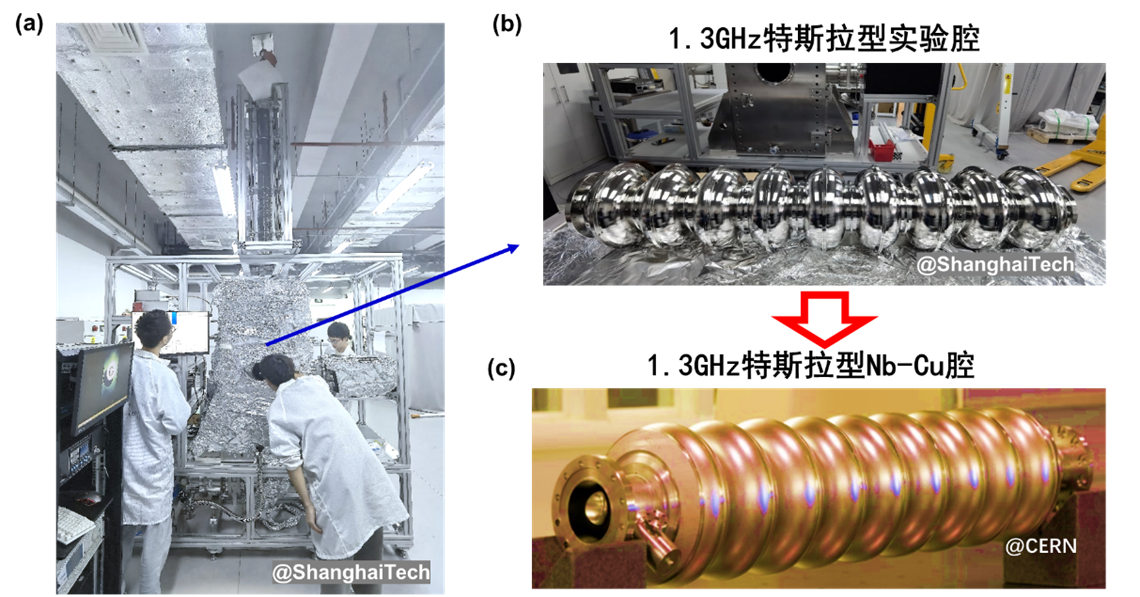

在上海科技大学“双一流”材料学科项目支持下,拓扑物理实验室与大科学中心联合团队经过三年攻关,成功自主研发了高能脉冲磁控溅射-反溅射装置(HiPIMRS,图1),并利用该装置制备出1.3 GHz超导铌-铜加速腔。团队的核心创新在于开发了原位等离子清洗技术,有效解决了铜腔表面预处理过程中的退化和氧化难题。该技术结合优化的原位等离子清洗工艺,实现了原子级平整且无氧化物的Nb/Cu界面,显著增强了铌膜与铜腔基底的结合强度这一关键性能指标。所制备的铌薄膜表面平整(粗糙度Ra < 20 nm),晶体结构呈现(110)择优取向。电学测量证实,整个腔体内铌薄膜的超导临界温度均匀且高达8.7 K,薄膜的超导性能优异。此项技术的成功研发为提升超导加速腔的综合性能提供了突破性解决方案。基于此技术,团队正稳步推进1.3GHz 9-cell超导铌-铜加速腔的研发工作(图2)。

图1. (a) HiPIMRS装置。(b) 铜腔内部高能脉冲磁控溅射工作示意图。 (c)1.3GHz铜腔溅射前后外观对比,下图为放置半年后的照片。

图2. 面向1.3GHz特斯拉型超导铌-铜腔研发的下一代HiPIMRS装置及其9-cell实验腔。

相关研究成果近日发表于仪器科学领域期刊Review of Scientific Instruments。同时,围绕该技术已授权和申请三项发明专利(专利号:CN 119663206 B、CN119663207A、CN120006210A)。该研究由上海科技大学物质学院拓扑物理实验室与大科学中心合作完成。李军课题组博士后董鹏、博士生王艳江、硕士生肖建军为共同第一作者,大科学中心陈照熙副研究员、柳学榕教授、物质学院拓扑物理实验室李军教授为共同通讯作者,研究工作得到硬X射线自由电子激光项目组王东教授、陈锦芳教授、上海科技大学陈宇林教授以及刘志教授的大力支持。

论文标题:High-power impulse magnetron re-sputtering/sputtering apparatus for Nb–Cu 1.3 GHz RF cavities

沪公网安备 31011502006855号

沪公网安备 31011502006855号