在刚刚落幕的第十一届上海市民诗歌节中,来自上海科技大学数学科学研究所和上道书院的2022级本科生赵浩天同学凭借其充满灵性思考与独特语言风格的诗作,从众多参赛者中脱颖而出,荣获上海市民诗歌节"新锐诗人"称号。

上海市民诗歌节创办于2013年,由上海市学习型社会建设与终身教育促进委员会办公室、上海市作家协会等单位联合主办,是推动群众性诗歌创作与阅读的重要文化品牌。本届诗歌节吸引了来自全市各界的数千名诗歌爱好者参与,投稿作品逾万篇。而“新锐诗人”评选板块共吸引了来自15所高校的179篇诗作参与角逐,集中展现了当代青年丰沛的文学才思与蓬勃的创作活力。经上海市民诗歌节组委会严格评审,最终12位在诗歌创作上初露锋芒的学生脱颖而出,获评“新锐诗人”。赵浩天的作品于继承传统中巧妙融入当代意识,书写独特的生命体验,获得评委高度评价。

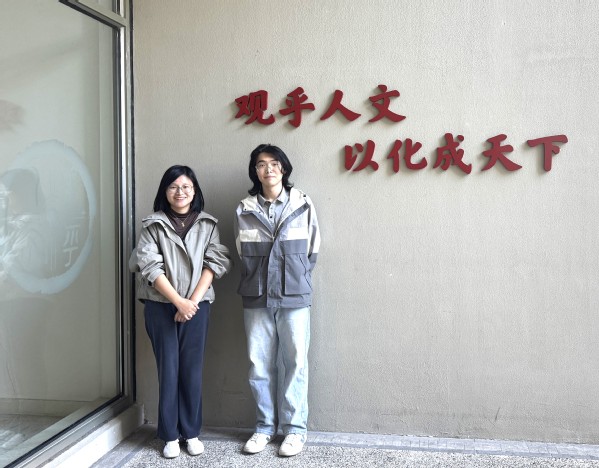

张蕴贤教授(左)与赵浩天(右)

指导老师、人文科学研究院教学助理教授张蕴贤对赵浩天获“新锐诗人”称号感到由衷地欣慰:“在大一的‘小说阅读与批评’课堂中,浩天对文学的热忱便令人印象深刻。课堂分享的独到见解、课后笔耕不辍的创作态度,都饱含对文字的敬畏与热爱。浩天的诗歌创作兼具现代诗的灵动与古体诗的底蕴。更难得的是,能以细腻笔触捕捉生活肌理,每首作品都满含真诚。愿浩天继续以笔为舟,在创作道路上步履不停,绽放光芒。”

赵浩天表示,能获评上海“新锐诗人”,是莫大的荣幸,也是温柔的鼓励。“感谢让我有机会被看见、被理解;也感谢上海科技大学人文科学研究院营造的自由氛围,以及那些亦师亦友的老师们——他们的指引与包容,使我得以在思考与文字之间反复试探属于自己的声音。”赵浩天说:“同窗与友人们的阅读、讨论与批评,也让我愈发确信:诗歌并非孤独的独白,而是一种在人与人之间流动的共感;语言因回应而鲜活,情感因共鸣而生长。”

学习心得

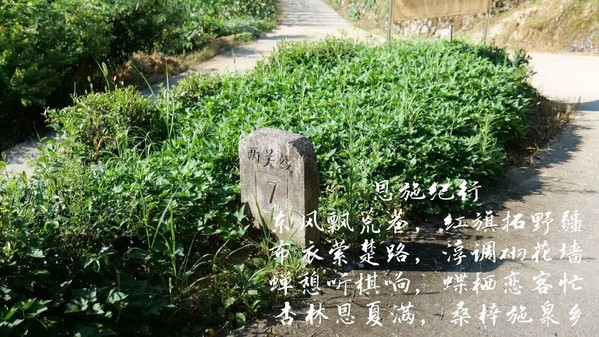

我以为,格律诗的魅力不仅在于束缚的工整,更在于拗救的张力。所谓拗救,是邻句或本句对出律平仄的回应与补救,它让形式的规矩与情感的自由彼此融合,含蓄而流动,似一帧回眸。二三年暑假,我赴湖北社会实践时作《恩施纪行》。其中第三句“布衣萦楚路”,属二拗三救,本句自圆;第五句“蝉憩听棋响”,为一拗三救,孤平自稳。我时常为此沉醉,聆听偏处逢圆的回声,欣赏文字在句间律动。

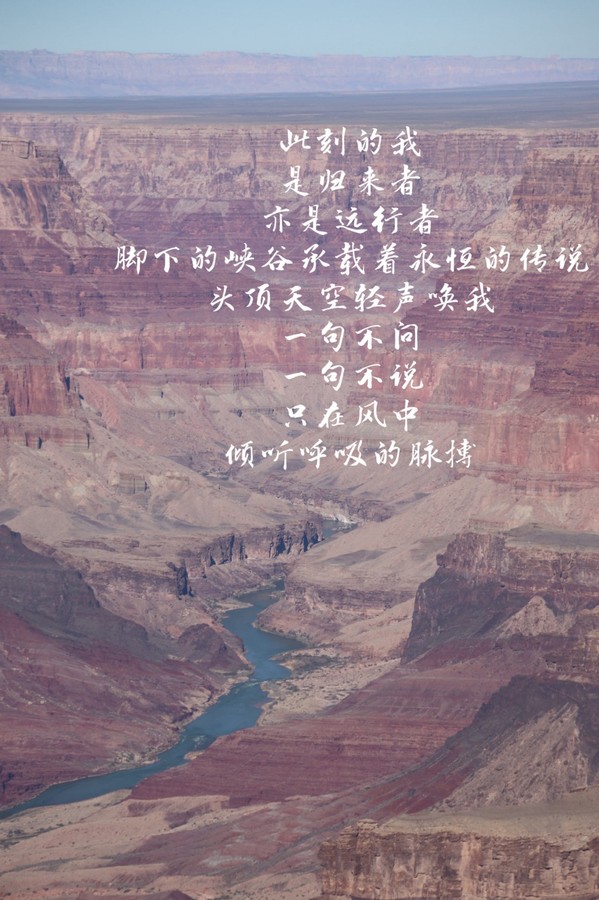

我不想歌颂苦难,但我承认,诗歌的灵感常与经历相伴。回望那些低谷的时刻——每一次挣扎,每一次复苏,都是一次蜕变。我做不到像苏子瞻那样豁达达观。写诗于我,常带着几分自我打气的意味。我会让文字显得明亮一些,给自己喊喊口号,让内心的阴翳有出口,也让前行的脚步不再踟蹰。

当然,光亮有时也会黯淡。在自我意识的低谷期,那种失语感让我深切体会到:诗意并不生于苦难本身,而是源于走出苦难、重新平静看待生活的瞬间。或许,真正的“诗家之幸”,并不在于苦难本身,而在于能在风雨之后,仍写下云淡风轻。

我仍在路上,仍在学习。愿未来的日子里,继续在文字中体会真意,在生活里延续诗心。

沪公网安备 31011502006855号

沪公网安备 31011502006855号