在大数据和人工智能时代,海量数据存储对存储器性能提出更高要求,但传统存储器在尺寸微缩、耐久性和数据保持能力等方面面临严峻挑战。二维半导体材料,如单层二硫化钼(MoS2)以其超薄结构、无悬挂键界面和可调的能带结构,被视为下一代存储器的理想候选材料。然而,寻找与之兼容、可规模化制备且性能优异的电荷捕获层,成为制约其发展的关键问题。

针对这一挑战,上海科技大学物质科学与技术学院纪清清课题组与濮超丹课题组合作,设计了一种混合维度存储器结构:将单层MoS2与CdSe@CdS核壳量子点相结合,构建了具有高耐久性的非易失性存储器。该研究成果已于近期发表在Cell Press旗下知名期刊Matter。

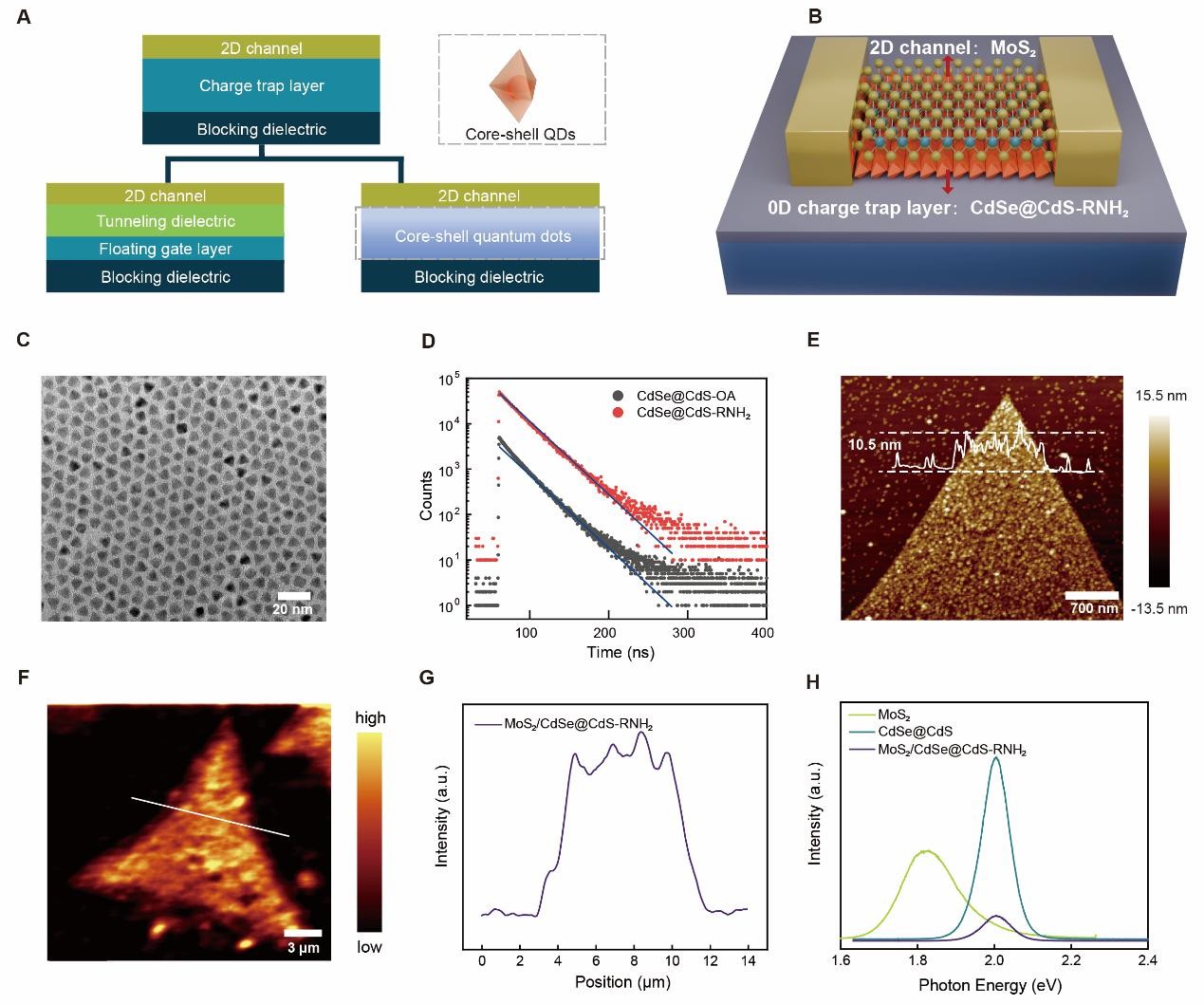

研究团队通过合成具有多面体形貌的核壳量子点(QDs),并采用电化学惰性配体(RNH2)对其表面进行钝化处理,显著降低了表面缺陷密度,提升了量子点的光电稳定性(图1)。随后,单层MoS2被转移至量子点薄膜上,使MoS2发挥双重作用:既作为晶体管沟道负责电荷传输,又作为保护层提升量子点的环境稳定性。

图1:器件的结构设计与材料表征

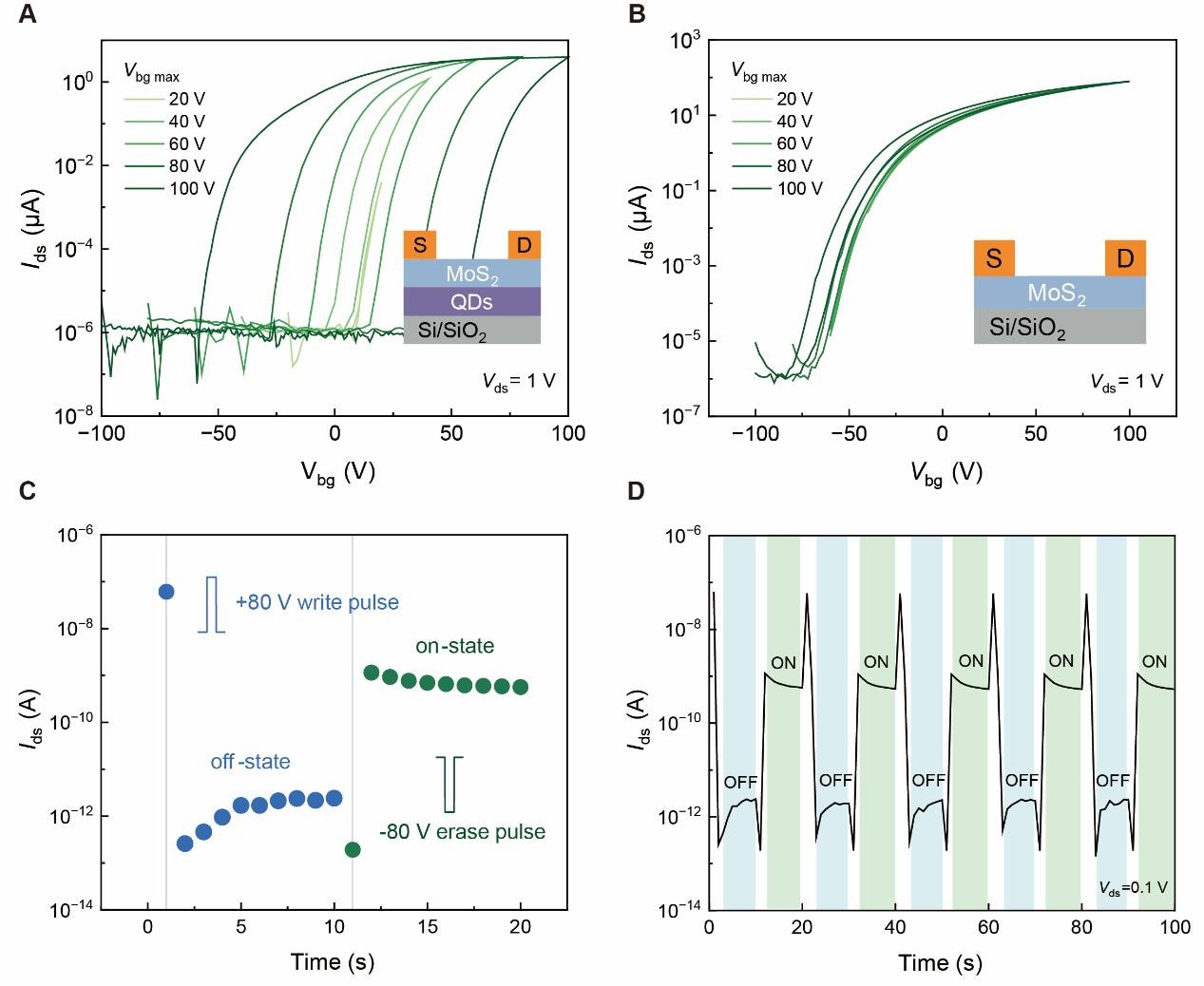

研究人员在SiO2/Si基底上制备的MoS2/QDs存储器件表现出优异的电学性能。测试结果显示,该器件在不同背栅电压扫描下均呈现显著的迟滞窗口与非易失特性,综合性能远超单一MoS2器件。此外,在脉冲栅压编程下,器件展现出稳定的开关循环能力。在撤去栅压后,其存储状态仍可被有效读取(图2)。

图2:存储窗口对比与稳定的开关特性

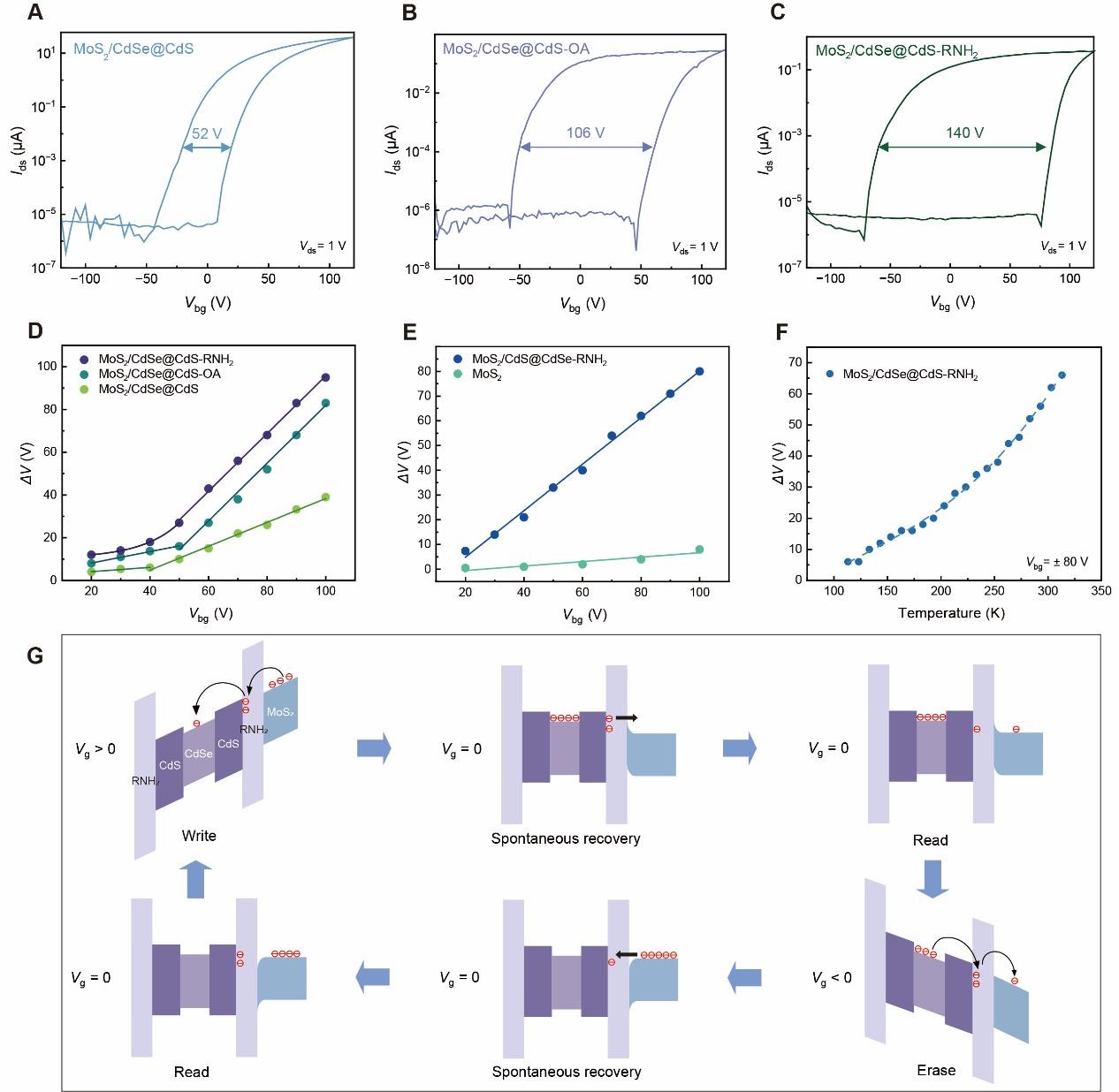

为深入解析MoS2/QDs存储器件的电荷存储机理,研究团队从材料设计与电学行为两个层面开展了系统研究。比较不同表面钝化质量的量子点发现,存储窗口随量子点表面质量的提升显著扩大,其中经RNH2配体钝化的样品获得了约140 V的最大窗口,充分表明表面缺陷的抑制是提升存储性能的关键。在分析存储窗口随栅压变化的关系时发现,曲线在约40–50 V栅压区间出现明显拐点,高栅压区域斜率陡增,表明在强电场条件下,Fowler–Nordheim(FN)隧穿机制被激活,成为电荷注入的新通道。为厘清不同机制对电荷存储的贡献,团队进一步开展了变温电学测试与理论建模。结果显示,在栅压调制下,热电子发射与FN隧穿共同主导了存储过程,从而澄清了此前学界对该类器件工作机制的模糊认识。

基于上述实验证据,团队创新性地提出“级联电荷转移”机制与“中继站”物理模型。该模型将电子转移过程形象地比喻为一场“接力赛”:电子首先从MoS2沟道可逆地注入至CdS壳层表面——这一步骤由化学势梯度诱导发生;随后,在较高栅压驱动下,电子通过FN隧穿穿越壳层势垒,被稳定限域在CdSe核内,实现长期存储(图3)。

图3:器件变温测试与级联电荷转移机制

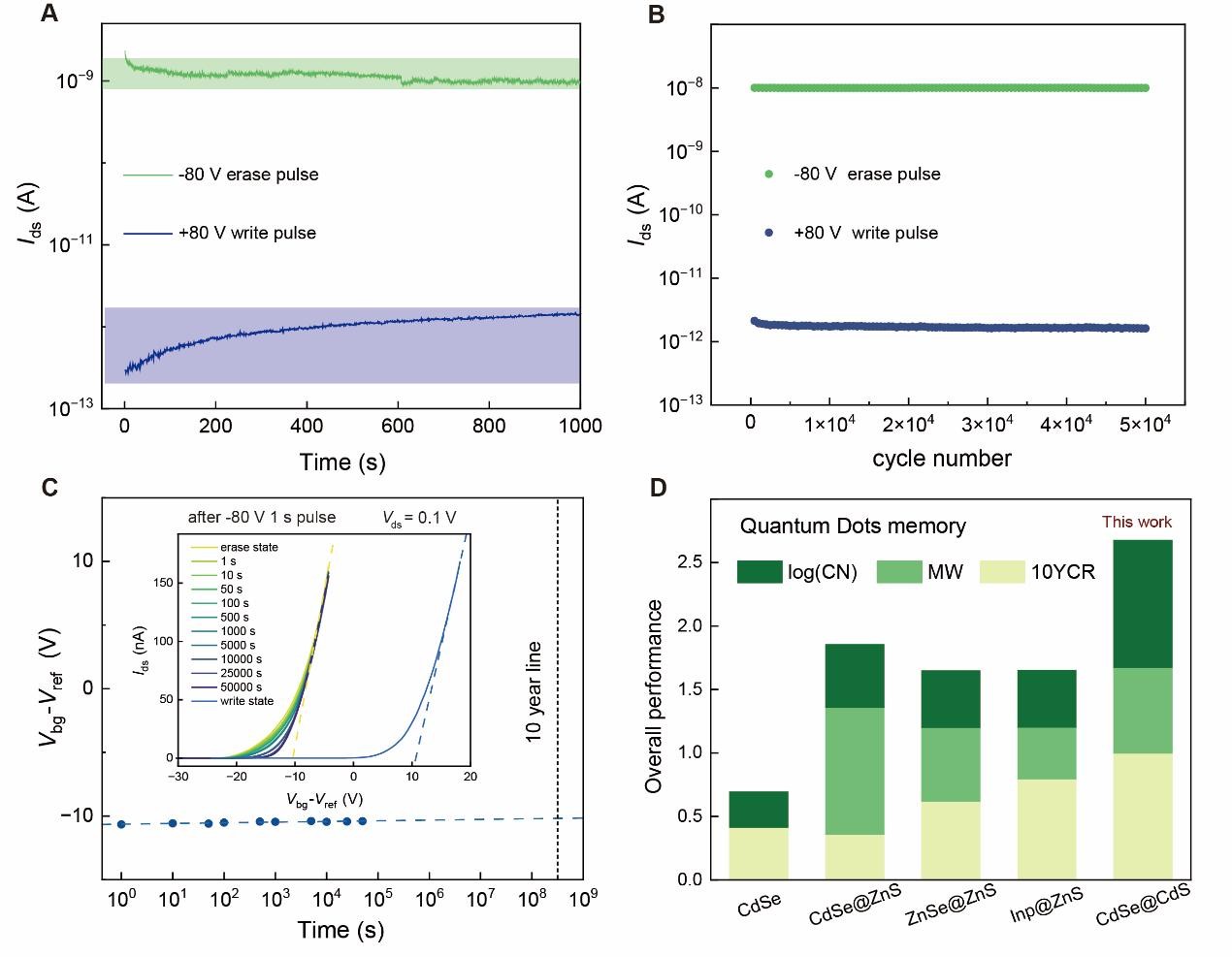

对该非易失存储器件的性能极限测试表明,器件在5万次循环测试后性能未见衰减,十年电荷保持率预计高达96.5%,展现出优异的存储可靠性与稳定性,性能优于此前报道的大多数量子点存储器(图4)。

得益于上海科技大学物质科学与技术学院出色的学科交叉平台,本项研究通过跨学科的材料设计,巧妙结合二维MoS2优异的栅控特性与零维核壳量子点卓越的电荷限域能力,成功构筑出高性能混合维度存储器。该工作不仅将核壳量子点的应用潜力精准解锁至电子存储领域,更深刻揭示了表面钝化与结构工程在提升器件性能中的核心作用,为后摩尔时代存储技术的创新发展提供了新范式。

上海科技大学物质学院博士研究生裘元园和赵卓博士为共同第一作者,纪清清教授和濮超丹教授为共同通讯作者。上海科技大学为唯一完成单位。

图4:长时存储测试与文献存储性能对比

论文名称:Core-Shell Quantum Dots-Enabled Monolayer MoS2 Memories with High Endurance

论文链接:https://www.cell.com/matter/fulltext/S2590-2385(25)00531-4

沪公网安备 31011502006855号

沪公网安备 31011502006855号