近日,上海科技大学物质科学与技术学院于奕课题组与比利时安特卫普大学、美国普渡大学科研团队合作,在辐照敏感材料的电子显微成像研究中取得突破性进展,利用低剂量电子显微成像方法揭示了卤化物钙钛矿材料的表面边缘和内部缺陷的原子结构。北京时间10月29日,相关研究成果以“Atomically Resolved Edges and Defects in Lead Halide Perovskites”为题,在线发表于国际学术期刊《自然》(Nature)。

图1:研究成果在《自然》(Nature)上的发表页面

辐照敏感材料的原子尺度成像一直是显微学领域的重大挑战。在生命科学与材料科学领域,由轻元素构成、原子键能较弱或化学活性较高的物质,在电子束辐照下会迅速发生结构坍塌与化学分解,难以获取原子分辨图像和微观结构信息,制约了对其构效关系的科学认知。

卤化物钙钛矿是一种新型光电功能材料体系,在太阳能电池等能量转换领域应用前景广泛,但其稳定性问题制约了产业化进程。一方面在空气暴露条件下易发生降解,另一方面在器件工作状态下稳定性欠佳,导致性能快速衰退。材料科学原理表明,晶体结构中微观缺陷构成材料的能态不稳定区域,是诱发结构转变与性能劣化的关键位点。因此,通过原子尺度表征技术解析卤化物钙钛矿材料缺陷特征,对于揭示构效关系、实现该材料的结构稳定性具有重要意义。

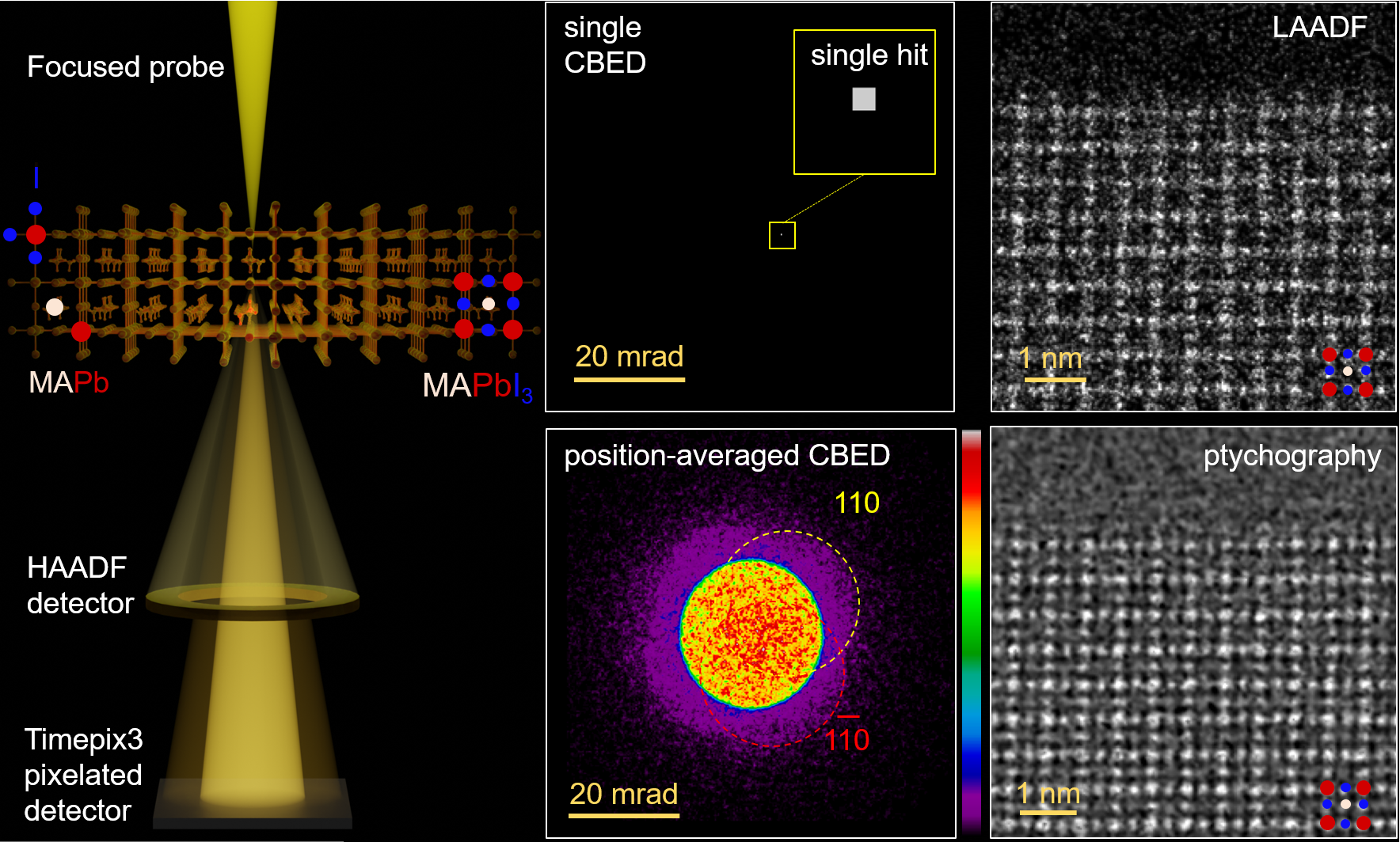

本研究通过超低剂量分割的四维扫描透射电子显微技术(4D-STEM),实现了最低电子剂量条件下的原子分辨率电子叠层衍射成像,提出了卤化物钙钛矿边缘的原子构型,并捕捉到其动态结构演变过程。发现有机-无机杂化的甲胺铅碘钙钛矿(MAPbI3)边缘主要呈现甲基铵(MA)和碘(I)终止结构,且边缘与内部缺陷的损伤速率与空位浓度及类型密切相关。高浓度碘空位与损伤加速过程展现出显著相关性。

原彪(物质学院2022届博士毕业生)和王泽禹(物质学院2024届博士毕业生)作为共同第一作者,于奕教授作为共同通讯作者。

图2:卤化物钙钛矿材料表面边缘的低剂量4D-STEM成像

沪公网安备 31011502006855号

沪公网安备 31011502006855号