手性材料因其独特的结构,在对映选择性合成、不对称催化、手性光学器件及手性药物研发等领域发挥重要作用,如何高效而精准地分析手性晶相的组成是理解和调控其性能的关键。近日,上海科技大学物质科学与技术学院马延航团队提出了兼具定性与定量的手性晶体粉末高通量分析方法。相关成果以“Quantification of enantiomorphs in chiral crystalline powders through three-dimensional electron diffraction”为题,发表在国际学术期刊《自然-化学》(Nature Chemistry)。

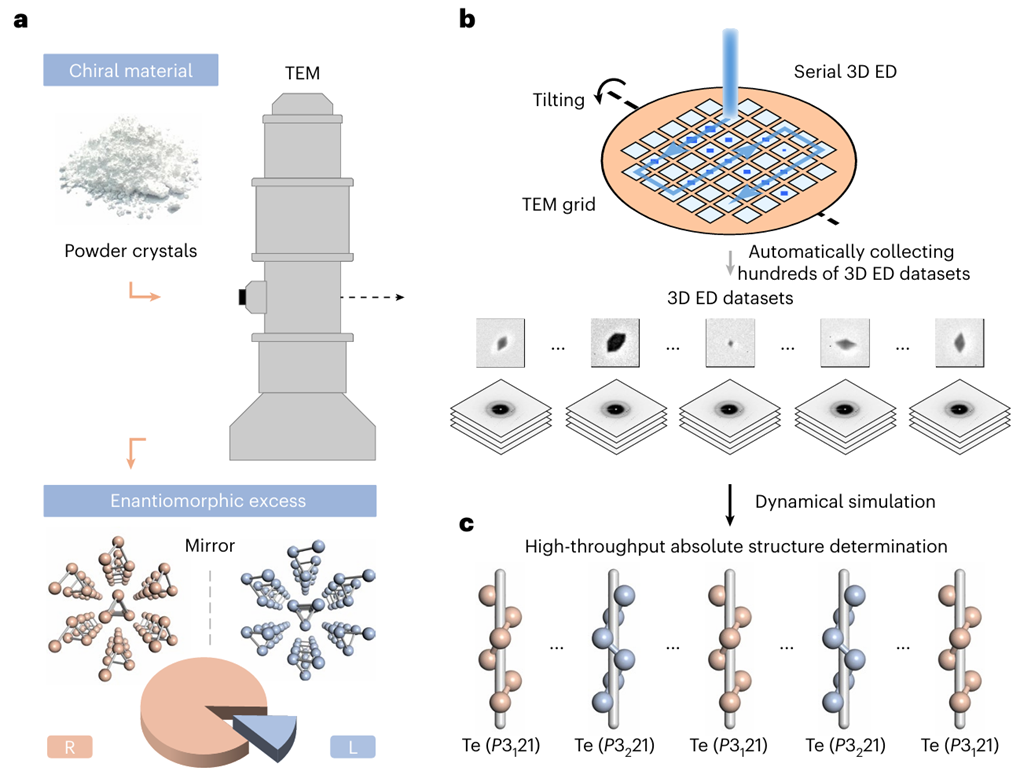

本工作提出了一种自动串行三维电子衍射(serial 3D ED)方法,并结合自主研发的电子衍射强度模拟技术,实现了对晶态粉末材料的物相鉴定与手性分析(图1)。该方法包括两个核心步骤:(1)serial 3D ED自动化数据采集,在TEM载网上自动定位大量晶体,并依次获取其形貌与衍射信息;可在数小时内完成数百套单晶衍射数据的采集,实现对粉末样品的全面采样。(2)高通量绝对结构测定,基于单晶电子衍射数据进行晶体结构解析和运动学精修,并结合动力学模拟,实现对每个晶体手性的准确测定;进一步将判定结果与晶体形貌相结合,即可完成对粉末样品的对映体组成的定量分析。

图1. 高通量晶体手性测定方法的流程示意图。

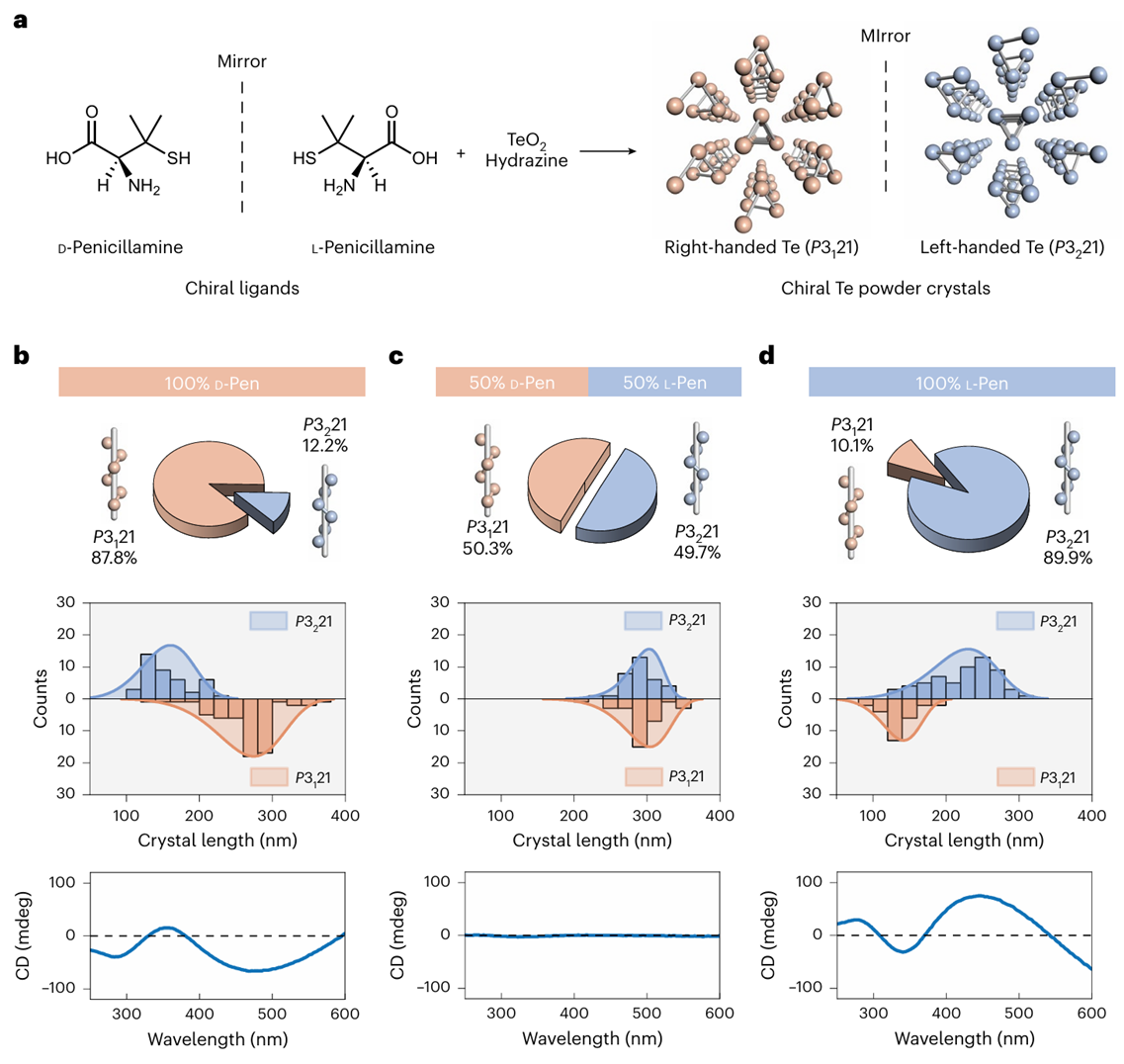

基于这一方法,作者研究了由手性青霉胺(Pen)配体合成的碲(Te)纳米手性晶体(图2),发现手性配体并非直接控制产物手性,而是通过选择性促进某一对映体的成核与生长,进而导致对映体不对称分布。此外,该方法还成功用于手性药物晶体辛可宁(cinchonine)的定量分析,进一步验证了其普适性与可靠性。本工作不仅实现了手性晶态材料的精准结构解析与定量分析,也为手性材料的可控合成提供了科学基础。

图2. 手性配体对碲晶体对映体含量的影响。

上海科技大学物质学院马延航课题组博士毕业生胡俊逸、博士后董卓雅为共同第一作者,硕士毕业生楚朝阳为共同作者,马延航教授为通讯作者。

沪公网安备 31011502006855号

沪公网安备 31011502006855号