抑郁症是全球主要致残性疾病之一。有研究表明,N-甲基-D-天冬氨酸受体(NMDAR)信号在外侧缰核(LHb)脑区的过度活跃与抑郁发生密切相关,而anti-NMDAR自身免疫性脑炎患者体内的抗NMDAR抗体可诱发NMDAR内吞,持续抑制该信号传导。精准、可控地降低LHb脑区中过度活跃的NMDAR信号,则可能将这一“致病抗体”转化为潜在“治疗工具”。实现该策略需要突破两大壁垒:血脑屏障的天然防护阻隔,以及抗体精确递送至小体积而深部的核团的技术限制。

8月28日,上海科技大学生命科学与技术学院胡霁课题组与生物医学工程学院程冰冰课题组与在《美国国家科学院院刊》(PNAS)上合作发表了题为“Precise antibody delivery to the brain via nanobubble-actuated focused ultrasound alleviates depression”的研究论文,创新性提出了一种基于纳米气泡驱动聚焦超声(FUS-NB)的脑内递送新方法,成功实现抗NMDAR抗体由“毒”转“疗”,显著缓解动物抑郁样行为。研究更创新性地提出“泡-声频率差”理论,显著提高脑区靶向精度。

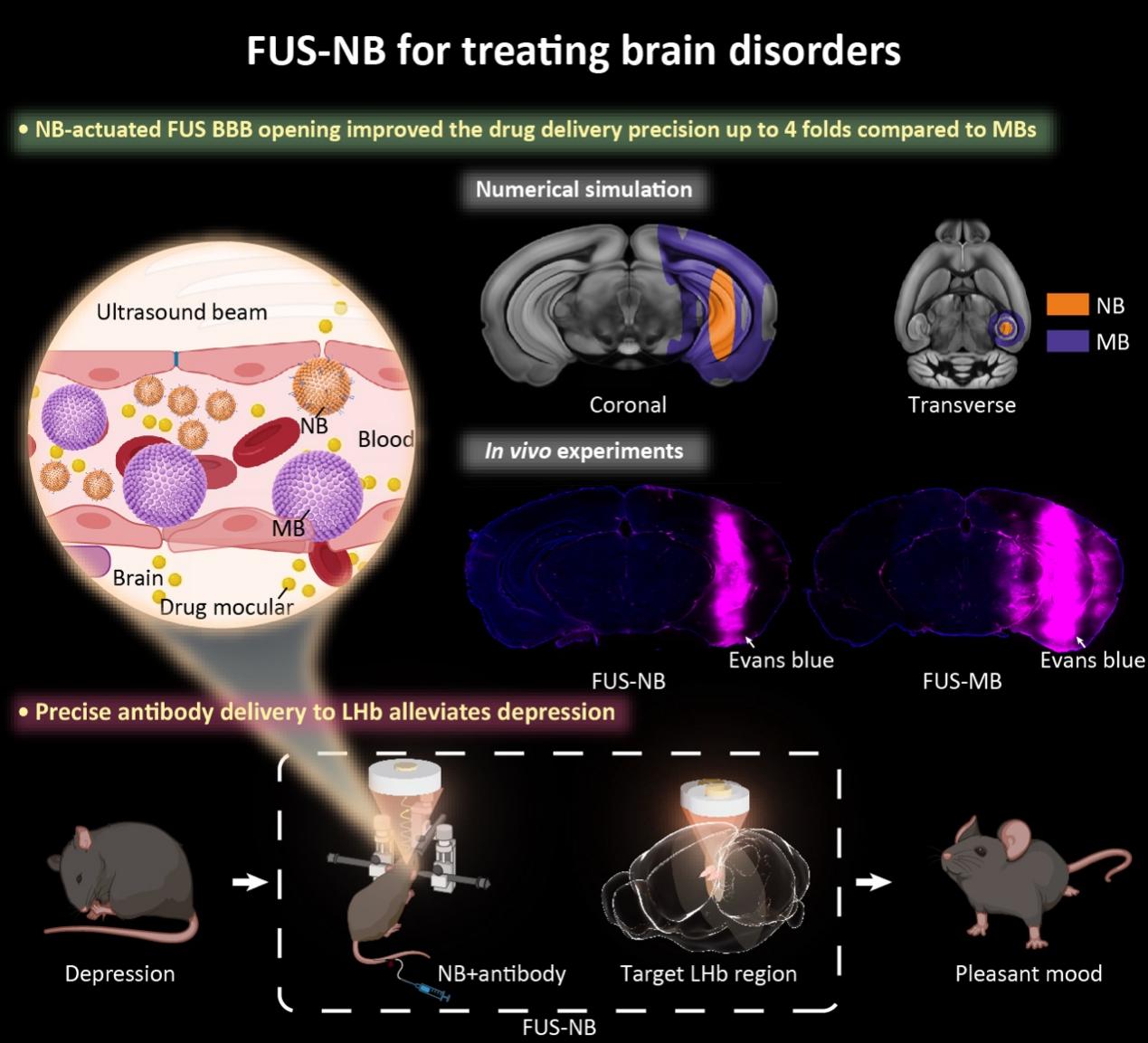

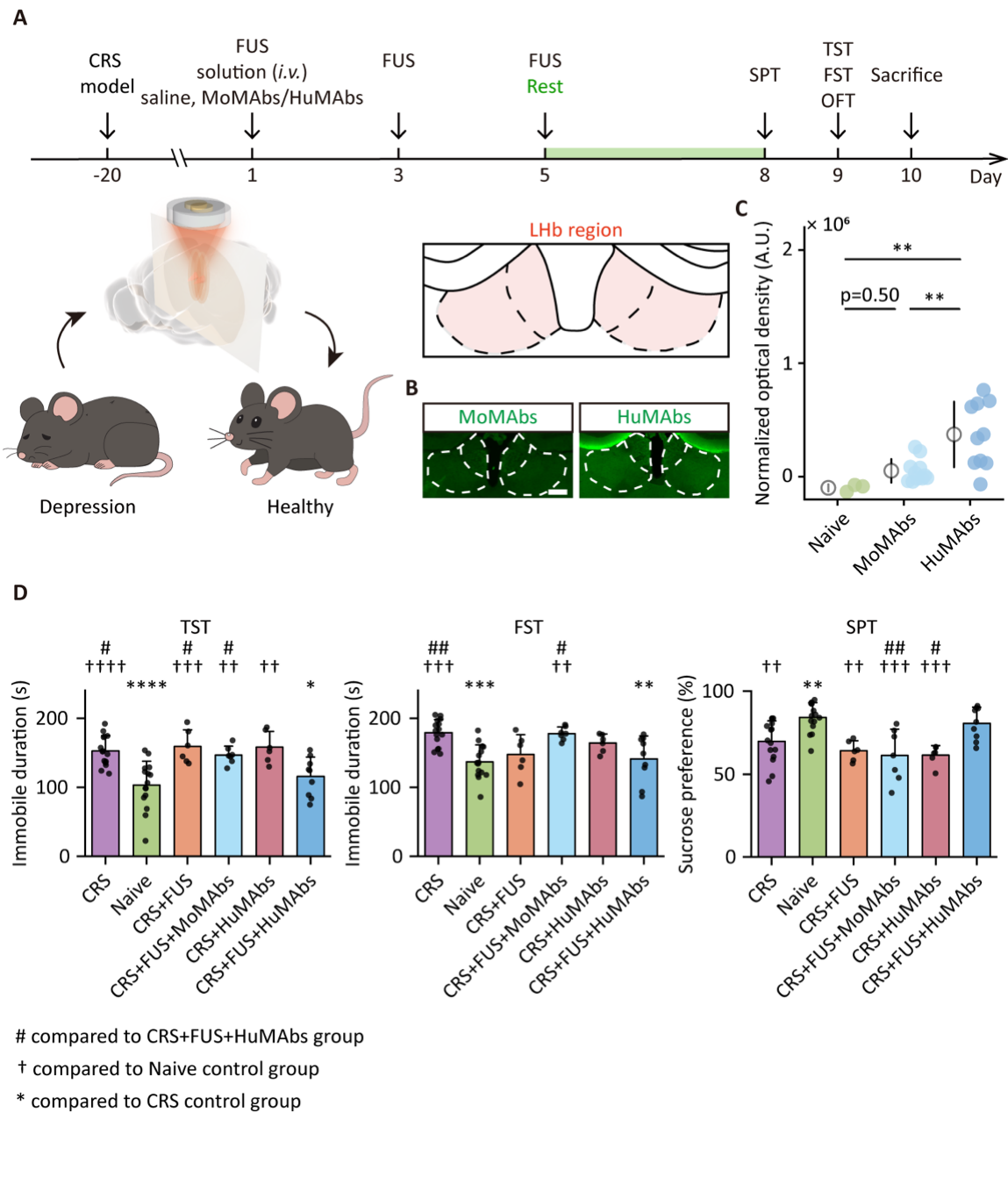

抗NMDAR抗体在自身免疫脑炎中具有神经毒性,团队发现其具有双重特性:其高特异性结合能力为神经信号干预提供了独特优势,但150 kDa的大分子量使其难以跨越血脑屏障。本研究提出“泡-声频率差”理论假说,“气泡共振频率与超声中心频率之差越大,血脑屏障开放越精准”。经验证,该策略可将传统聚焦超声的递送精度提高约4倍,首次实现了对外侧缰核稳定、可控的抗体递送,为该类基于大分子药物的神经精神疾病治疗开辟了新路径。

图1:FUS-NB技术精准开放血脑屏障,实现抗体递送至LHb以缓解抑郁症状。

图2:FUS-NB技术多次开放血脑屏障递送抗体可缓解小鼠抑郁样行为。

该研究不仅首次将无创精准抗体输送与抑郁症的长效治疗相结合,还借助提出的“泡-声频率差”理论大幅提升了递送精准度,并成功将原本致病的抗NMDAR抗体转化为治疗抑郁症的“良药”。这一思路为抑郁症治疗开辟了全新药物疗法,也为其他脑部疾病的大分子精准递送提供了可借鉴的理论与技术基础。

上海科技大学生物医学工程学院助理教授程冰冰、生命学院常任教授胡霁为论文共同通讯作者,生医工学院博士生李雯婧、生命学院博士后封一帆为论文共同第一作者,上海科技大学为第一完成单位。

沪公网安备 31011502006855号

沪公网安备 31011502006855号