近日,上海科技大学物质科学与技术学院朱幸俊课题组在镧系发光纳米测温材料方面取得重要进展,大幅提高了纳米温度探针在近红外二区b的测温灵敏度,研究成果在国际学术期刊《先进功能材料》(Advanced Functional Materials)上在线发表。

近年来,基于稀土发光纳米材料的远程温度成像技术,凭借其优异的光稳定性、低侵入性以及可实现二维温度分布测量的特性,是替代传统生物测温手段的有力方案。在活体光学检测领域被认为是“最佳成像窗口”的近红外二区b(NIR-IIb)波段的光信号,具有实现深层组织高分辨率成像的卓越性能。然而,当前工作于NIR-IIb波段的稀土发光纳米温度探针在生理温度范围内的灵敏度仍然有限,制约了其在活体高分辨温度成像中的应用。

针对这一挑战,朱幸俊课题组首次从调控纳米粒子微环境的视角出发,提出铒离子亚晶格介导的能量回收(sublattice-mediated energy recycling,SMER)策略,用于增强发光波长位于NIR-IIb区的镧系发光纳米温度探针的测温灵敏度。

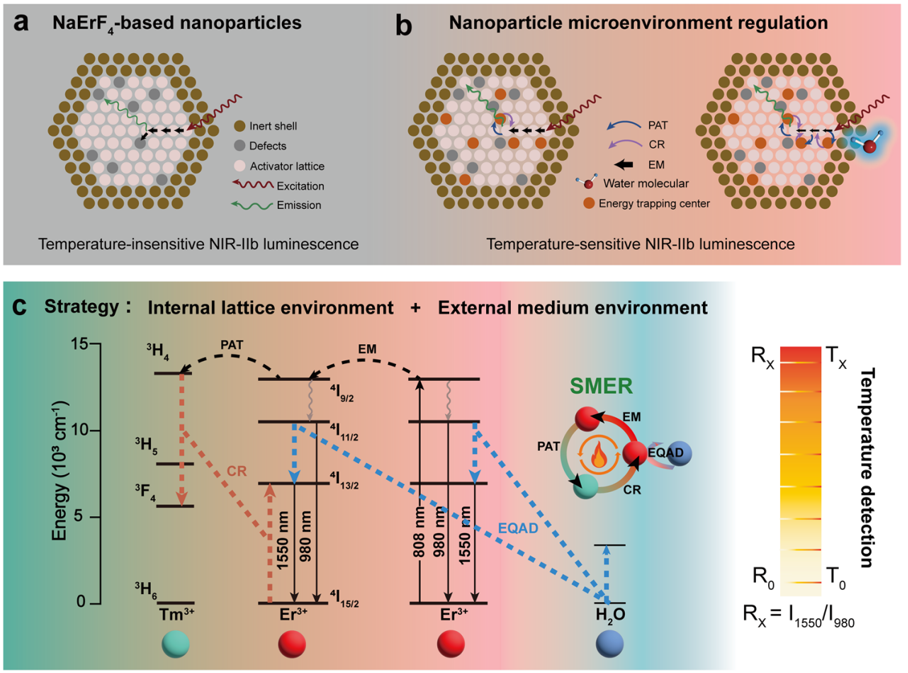

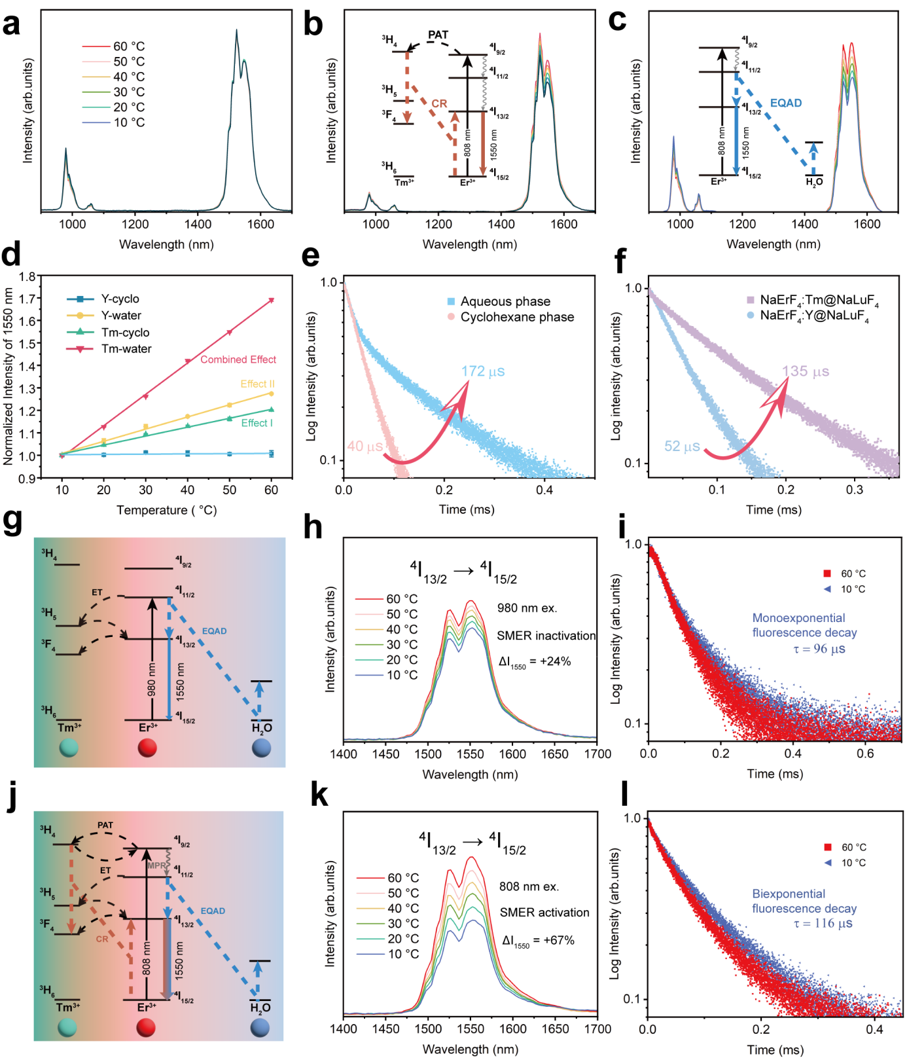

团队通过晶格内环境调控,引入瞬态能量捕获中心铥离子,利用铒和铥离子之间的交叉弛豫作用,赋予NIR-IIb区发光温度响应能力;通过介质外环境调控,引入水分子介导的环境淬灭辅助的下转移过程(environment quenching assisted downshifting,EQAD),进一步提高温度响应能力。有趣的是,晶格内环境调控和介质外环境调控相结合,进一步放大了NIR-IIb区发光温度响应能力,实现了“1+1>2”的效果,这是因为水分子介导的EQAD过程可以抑制铒离子之间的能量迁移,从而促进铒离子和铥离子之间的能量传递。在生理温度范围内该探针展现出3 % °C-1的温度灵敏度,相较于传统铒掺杂温度探针提升了约3倍,也是目前NIR-IIb区工作的镧系发光纳米温度探针的最高值。

图1. NIR-IIb区稀土发光信号的温度响应机理的示意图

图2. NIR-IIb区发光信号的温度响应性能与调控过程。

本项研究不仅揭示了一种稀土发光温度响应行为的调控机制,也为发展工作于NIR-IIb波段、适用于生物体深层成像的高性能温度探针提供了全新设计思路和技术路径,有望推动活体温度成像技术在医学诊断和精准治疗中的应用进程。

本项工作中,上海科技大学物质学院2025级博士研究生王浩为第一作者,上海科技大学物质学院朱幸俊教授为本文的通讯作者,上海科技大学为第一完成单位。

论文标题:Enhancing Thermal Sensitivity of NIR-IIb Lanthanide Nanothermometers for In Vivo Luminescence Nanothermometry via Erbium Sublattice-Mediated Energy Recycling

论文链接:https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202506126

沪公网安备 31011502006855号

沪公网安备 31011502006855号