上海科技大学信息科学与技术学院李权课题组(交互智能与可视分析实验室ViSeer LAB)致力于构建以人为中心的可解释性人工智能系统,通过融合交互式可视分析与自动机器学习技术,重点增强模型的可信性、公平性和鲁棒性,推动人机协同的深度发展;研发人工智能驱动的可视化及创意设计自动化技术,覆盖视觉编码、数据叙事生成等创新应用;开发面向重大社会及科学问题的人机协同可视分析技术,提供数据驱动的决策支持与解决方案优化。近日,课题组在可视化与人机交互技术方面的多项创新性研究成果被IEEE Visualization Conference (IEEE VIS) 和 ACM Symposium on User Interface Software and Technology (ACM UIST) 两大国际会议(CCF A类会议)正式接收。

基于混合现实的ADHD成人沟通障碍实时干预

注意缺陷与多动障碍(ADHD)是一种持续性的神经发育障碍,长期影响个体的注意力调控、行为控制与情绪反应。现有的ADHD干预方法存在显著不足:社交技能训练(SST)往往难以迁移到真实社交场景;认知行为疗法(CBT)难以应对ADHD特有的执行功能障碍;虚拟现实(VR)系统的应用往往导致被动学习,缺乏主动的互动性;可穿戴生物反馈设备则容易干扰自然对话的流畅性。

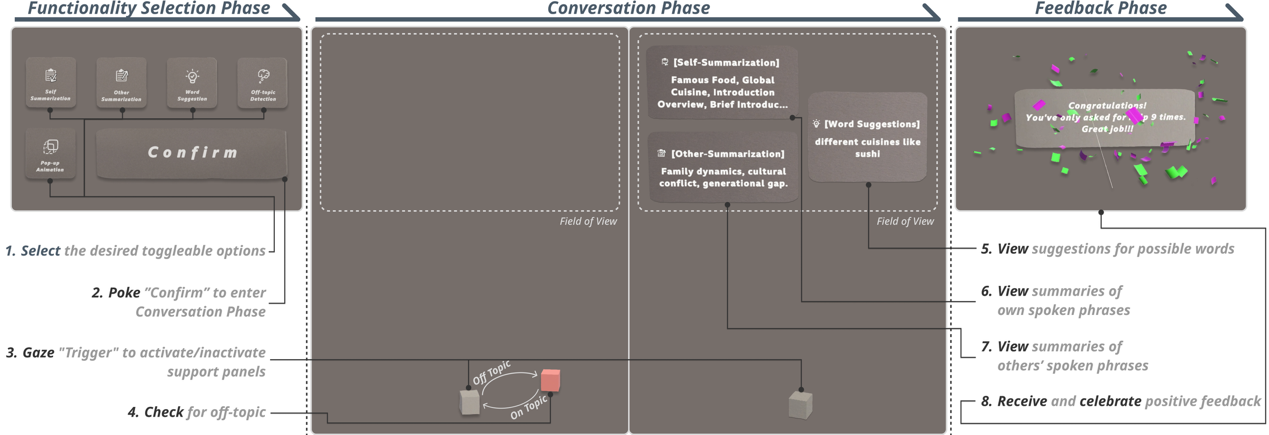

图1|Understood系统的完整交互流程概览。用户首先在功能选择阶段开启所需的辅助功能并确认进入对话。对话过程中,用户可通过注视触发区域激活或关闭支持面板,颜色变化提示当前是否偏离话题。面板激活后,系统将提供词语建议、自身发言摘要及对方发言摘要。对话结束后,用户将收到积极反馈以强化沟通信心。

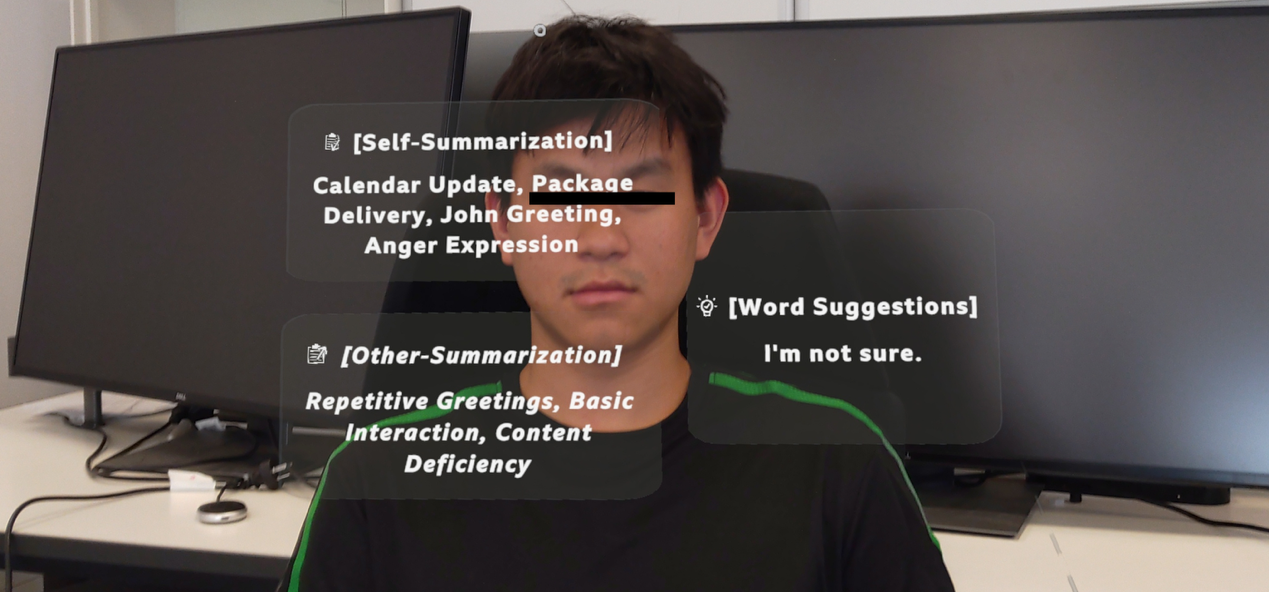

研究团队联合临床专家和ADHD患者开展设计研究,开发了一款名为Understood的MR实时沟通辅助系统(https://github.com/Yu-xinz/UIST2025-8878-Understood)。经过多次迭代,实验室环境下的受试者研究结果表明,系统能够在不打断自然对话的前提下,显著提升ADHD用户的沟通流畅度与自我调节能力,展示了混合现实技术在支持神经多样性群体中的巨大潜力。与现有的干预方法相比,Understood不仅实现了治疗效果向真实场景的可持续转化,还通过最小干扰设计保障了对话的连续性,有效提升了ADHD成人的社交自信和沟通能力。

图2|在现实中使用Understood的示例场景。

该研究以“Understood: Real-Time Communication Support for Adults with ADHD Using Mixed Reality”为题被ACM UIST 2025接收。信息科学与技术学院2021级本科生张仕震(yuxinz.vercel.app)和李盛忻(mike3090.GitHub.io)为论文的共同第一作者,李权教授为通讯作者。南京医科大学附属脑科医院吴思楚博士和上海精神卫生中心姚灏博士的专业建议为本研究提供了关键思路。

文章链接:https://arxiv.org/abs/2507.18151

破解医学多标签影像偏见:人机协同新范式提升模型诊疗与医工合作

人工智能(AI)在医疗影像分析领域的应用大幅提升了诊断效率,尤其是在X光、CT和MRI等影像的病灶检测方面。然而,多标签医疗影像分类(MLMIC)仍面临技术挑战,包括标签分布不平衡问题和标签共现现象等。这些问题引发了训练偏差,影响了AI模型的诊断准确性,降低了临床医生对其的信任度。传统的MLMIC流程存在显著的协作瓶颈,医生应专注于验证模型的解释准确性,工程师则需要保证模型的实用性,但跨专业协作的障碍使得这一目标难以实现。现有的一些改进工具虽然引入了可视化交互界面,但仍要求医生具备一定的AI基础知识,且无法确保医学知识能够持续有效地融入模型优化过程。

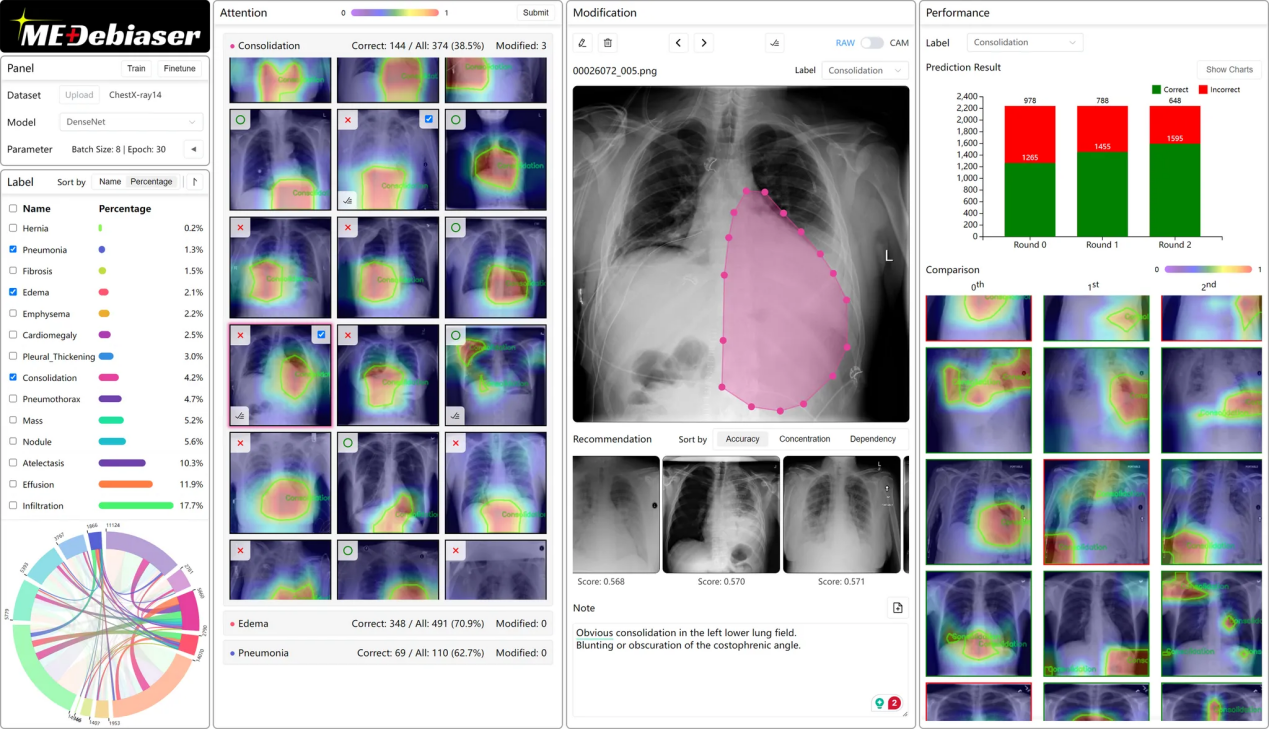

图3|MEDebiaser可视分析系统,旨在引导医生以其熟悉的方式直接修正AI模型的诊断偏见,提升模型准确性与可解释性,便利医生与工程师的合作。

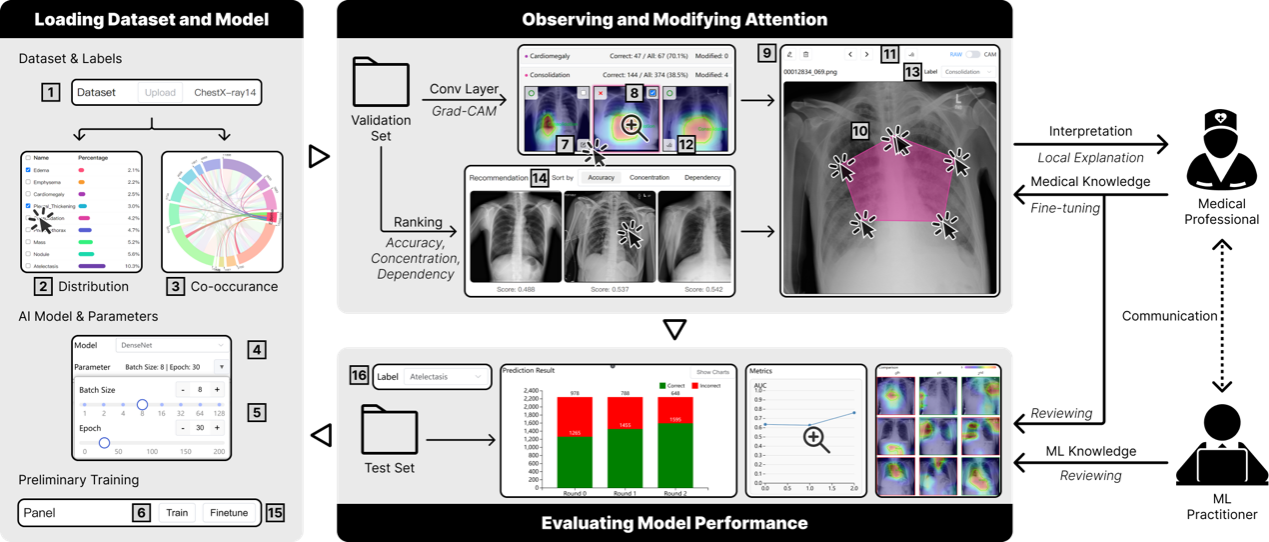

为此,李权课题组提出了融合人机协同与可视分析的新型偏见修正系统——MEDebiaser。该系统通过重塑医生与工程师的协作模式,显著降低了多标签医学影像分类中的模型偏见,提高了AI辅助诊断的准确性和可信度。结果表明,相较于传统的工程师介入修正模式,使用MEDebiaser的医生在修正模型偏见方面效率显著提升,模型迭代周期明显缩短。在包含罕见病的测试集上,经过MEDebiaser修正后的模型在多标签分类任务中的准确率较基线方法提升了10.1%。实验反馈显示,医生普遍认为通过直观的交互方式直接修正AI的错误焦点,比与工程师进行技术细节沟通更加高效。新工作模式不仅显著节省了医生的宝贵时间,也增强了他们对AI辅助诊断结果的信赖度。

图4|MEDebiaser 的工作流包括三个主要阶段:加载数据集与模型、观察与修正注意力,以及评估模型性能。

该研究成果由李权课题组与上海中医药大学附属曙光医院的丁旭医生共同开展,并以“MEDebiaser: A Human-AI Feedback System for Mitigating Bias in Multi-label Medical Image Classification”为题被ACM UIST 2025正式接收。信息科学与技术学院2023级硕士研究生史少寒(yocoanto.github.io)为论文的第一作者,李权和丁旭为共同通讯作者。

文章链接:https://arxiv.org/abs/2507.10044

HypoChainer:融合大语言模型与知识图谱的协作式假设构建框架,推动科学发现

在科学发现领域,知识的爆炸性增长与生物系统的复杂性为研究带来了前所未有的挑战。现有的解决方案通常依赖相似性比较,但它们在识别缺乏先验验证的创新机制时存在明显不足。大型语言模型(LLMs)在整合多模态数据和提供初步推理框架方面展现了强大的能力,但也面临幻觉风险与可靠性问题。知识图谱(KGs)通过结构化的关系提升了预测的鲁棒性,但仍存在文本语境缺失、常识知识空白以及关系粒度不足等局限。

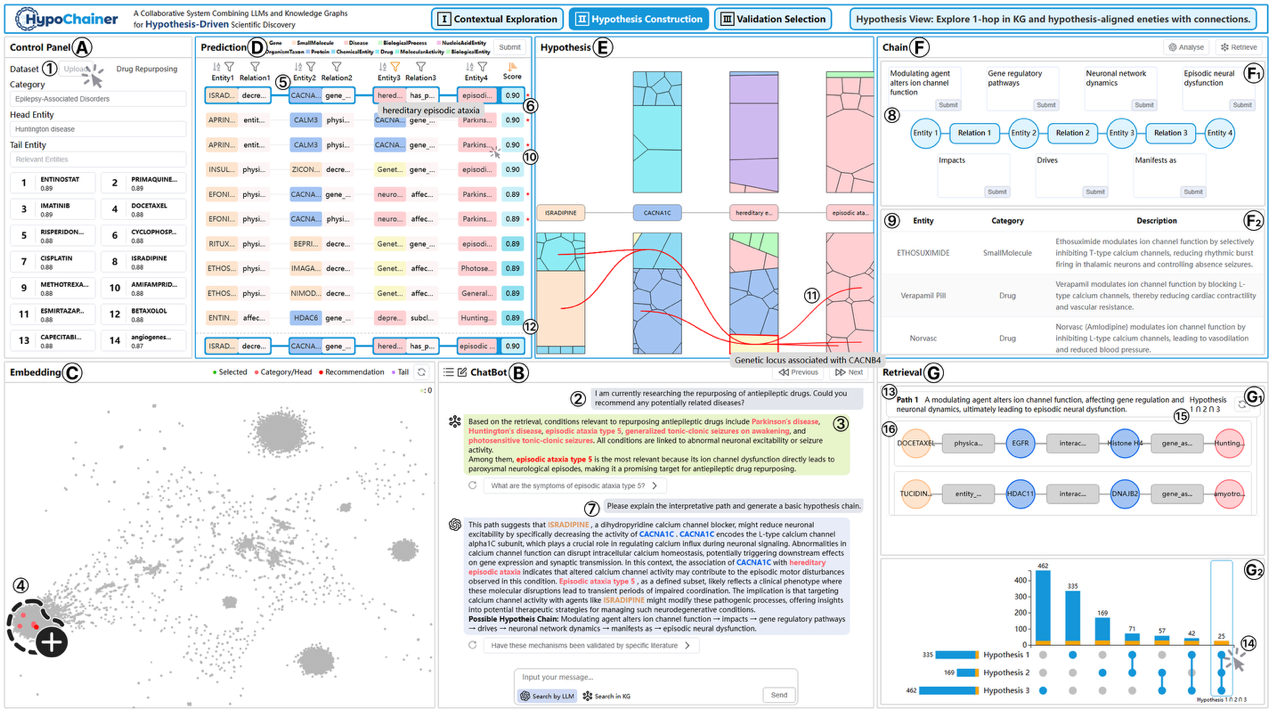

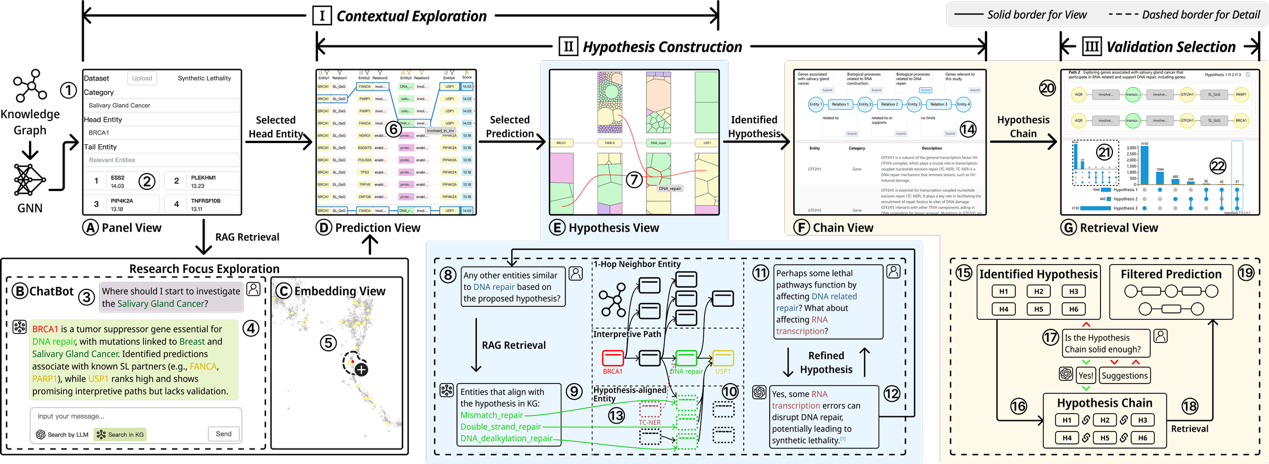

图5|HypoChainer通过融合专家知识、大语言模型与知识图谱的协作可视化系统,有效支持假设生成与验证,助力科学发现。

针对这些挑战,李权教授课题组提出了HypoChainer,一个融合人类专家知识、大语言模型推理能力与知识图谱的协作式可视化框架。该框架通过构建假设链(由逻辑链接的关联假设组成的推理路径),打破信息孤岛,推动科学发现。通过案例研究与专家访谈,研究人员对HypoChainer在假设构建与科学发现过程中的实用性与有效性进行了系统评估。实验结果表明,HypoChainer不仅能够有效整合多方数据和知识,还能够显著提升假设构建的效率和准确性,降低研究中的认知负担。

图6|系统基于假设驱动的科学发现框架,流程分为(1)语境探索(2)假设构建与(3)验证筛选三个阶段。

该研究由李权课题组与上海临床研究中心姜畅医师共同合作完成,并以“HypoChainer: A Collaborative System Combining LLMs and Knowledge Graphs for Hypothesis-Driven Scientific Discovery”为题被IEEE VIS 2025正式接收,并同步收录于计算机图形学与可视化领域的旗舰期刊(TVCG)中。信息科学与技术学院2023级硕士研究生姜浩然与史少寒为论文的共同第一作者,李权教授为通讯作者。

文章链接:https://arxiv.org/abs/2507.17209

OceanVive:沉浸式空间叙事系统赋能复杂海洋现象的传播与理解

在气候变化与海洋生态恶化的背景下,如何高效传达复杂海洋现象的时空动态和多维关系,成为科学传播与公众理解中的一大难题。传统的数据呈现手段多以静态图表或文字报告为主,难以准确传达诸如缺氧、酸化等海洋过程的连续性与空间结构,也限制了其在公众教育和政策沟通中的应用价值。

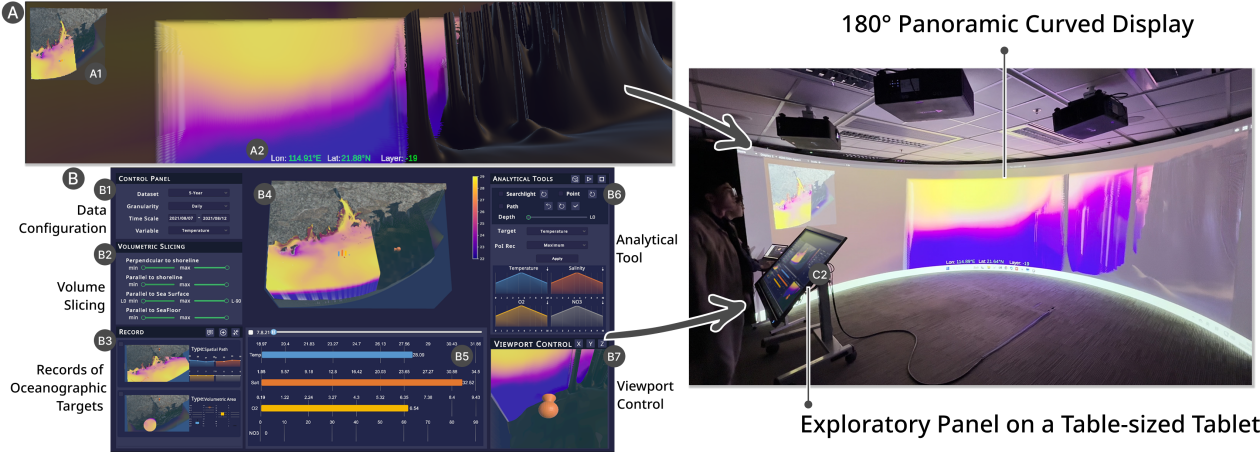

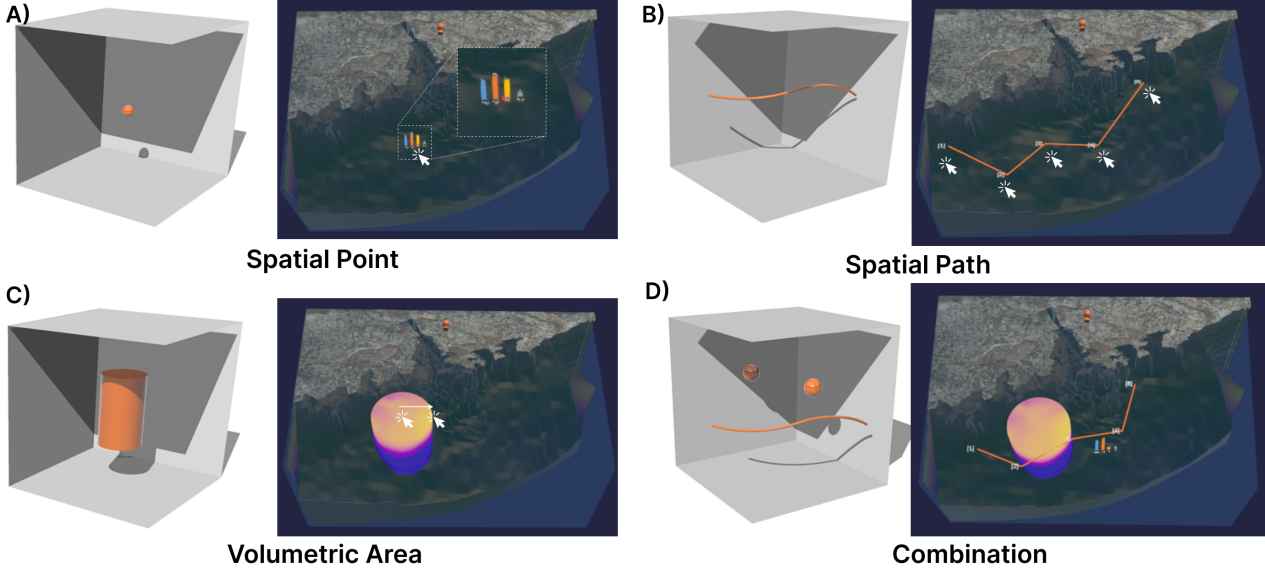

针对此,李权课题组提出了一个支持沉浸式空间叙事的海洋可视化系统OceanVive。它系统整合了大型弧形显示器与桌面平板设备,允许用户通过平板进行内容操控,在大屏上同步沉浸式探索三维网格海洋数据,从而获得连贯、生动的空间叙述体验。OceanVive支持多角度数据切片、自适应视觉编码等功能,帮助用户直观理解温度、盐度、溶解氧等关键变量的时空演化过程。

图7|OceanVive系统以平板与大屏协同交互的形式,构建“可游走的海洋叙事”,助力公众理解海洋现象。

图8|OceanVive系统的四类观测对象:空间点、空间路径、体积区域以及多目标组合。

本研究由李权课题组、香港海洋研究中心和香港科技大学麻晓娟课题组联合完成,研究成果题为“OceanVive: An Immersive Visualization System for Communicating Complex Oceanic Phenomena”,被IEEE VIS 2025正式接收。信息科学与技术学院2023级博士研究生欧阳阳和2022级硕士研究生吴宇辰为论文的共同第一作者,李权教授和麻晓娟教授为共同通讯作者。

沪公网安备 31011502006855号

沪公网安备 31011502006855号