所属学院:生命科学与技术学院

年级专业:2021级生物科学专业

所属书院:上道书院

毕业高中:西南大学附属中学校

毕业去向:美国贝勒医学院Development, Disease Models & Therapeutics全奖Ph.D.项目

科研经历:

2022-2023年:沈伟教授课题组(上海科技大学);

2023年暑期:孙硕豪教授课题组(北京生命科学研究所);

2024年:Stephan Lammel教授课题组(UC Berkeley)

活动经历:

美国加州大学伯克利分校BBSA一年交流项目满绩;

校排球队主力副攻,创造上海前十的校史佳绩;

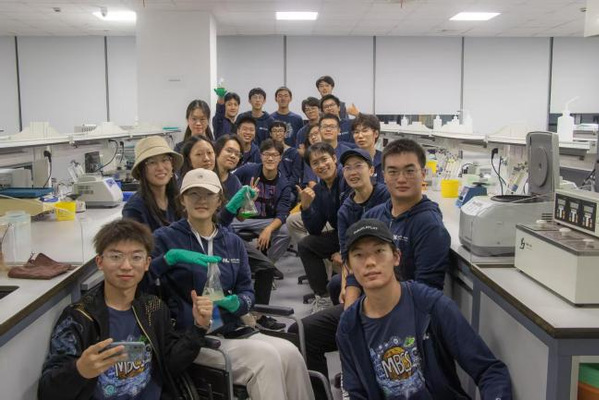

国际基因工程机器大赛(iGEM)湿实验成员;

贵州六盘水社会实践视频组组长兼小组长

获得荣誉:

上海科技大学校长奖

上海市普通高等学校优秀毕业生

上海科技大学优秀毕业生

上道书院“上道致远”荣誉毕业生

上海市大学生排球联赛二等奖、三等奖

2022年本科生社会实践优秀个人

2022年国际基因工程机器大赛(iGEM)全球金牌

2021-2022学年三好学生

2022-2023学年三好学生

2023-2024学年优秀学生

兴趣爱好:排球,流行音乐,视频制作,抽象艺术

毕业寄语:以忧为念,以乐为心;云程笃赴,赤忱逐星。

“你真的决定好去上科大了吗?你真的确定要学生物吗?”2021年的那个夜晚,我凝视着填报系统中“上海科技大学生物科学”的志愿栏,回想着高中老师发来的连问,迟迟没能按下提交志愿的按钮。

命运或许早有伏笔——我的生日恰逢“世界艾滋病日”,似乎冥冥之中和生物有着不解之缘。仍旧记得在尚不识字的年岁里,我抱着厚厚一本动物百科全书反复翻阅时无法言喻的激动;同样无法忘却在高中竞赛教材中,我被神经系统的精妙调节机制深深吸引时的喜悦。我时常憧憬着,未来能够像我的心理咨询师父母那样,去治愈饱受神经疾病折磨的患者,为人类的身心健康尽一份力。而这个机会,正摆在2021年的我面前。

虽然错过了校园开放日,但多亏重庆招生组老师们的协调帮助,我得以在高考后踏入这所传说中“小规模、高水平、国际化”的年轻学校一探究竟。我漫步在生命学院走廊,与墙面上一幅幅顶刊文章擦肩而过,看着宽敞洁净的实验室里学生专心操作实验设备,聆听教授们畅聊上科大本科生培养以及在人类健康领域的成就与前景——科研导向的教学体系,高自由度的课程选择,各种顶配的实验资源……

离开校园时,我再也抑制不住内心的喜悦——一个男孩儿时遥不可及的梦终于在此刻具象化,勇气与命运吸引交织,蓝天在等待飞鸟振翅——“就决定是你了,上科大!”

科研是一条光荣的荆棘路。作为科研小白,则更是需要在实践中沉淀,积跬步以致千里。

虽然通过高中竞赛了解过一些生物知识,但入学时我仍不清楚什么研究方向最适合自己。在为iGEM比赛设计课题时,我偶然被合成生物学中丰富多样、小巧精妙的工具系统所吸引。在进一步阅读文献和开展实验的过程中,更是被这些工具的强劲功能与应用前景所震撼。从那时起心里便有了念想,我是否可以尝试将前沿生物技术应用与神经科学研究相结合,去探索疾病背后的复杂机制呢?

2022 ShanghaiTech_China iGEM团队

带着这样的目标,我在大二时有幸加入沈伟教授课题组,正式踏上了我的科研之路——借助新型基因编辑工具探索下丘脑的能量稳态调节功能。初入实验室,或许是出于对新技术的好奇,亦或许是对“技术”的执念太深,我曾以为只要会做实验、熟悉技术便能算是懂科研了。于是,我几乎将所有时间花费在过量的、机械重复的操作练习和细节记忆上,而对着手的课题仅抱以听从安排、完成任务即可的随性心态。当我向沈老师汇报进度时,我却被最基础的问题问得哑口无言——为什么选择这个技术?为什么选择这个脑区?为什么要做这个课题?……我幡然醒悟:实验、技术、设计皆为手段,所谓科研,最重要的应当是铭记自己因什么而出发、为什么要出发。

在老师的启发下,我开始转变思维模式,尝试带着各种“为什么”重新审视课题与每一步实验规划。我选修了陈佳老师的“基因编辑原理设计与应用”以深入理解基因编辑工具的潜力及不足,同时也主动和师兄讨论实验结果,学着在提问和聆听中整合观点、优化设计。一年半的时间眨眼闪过,我从一个起初只会使用移液枪的实验小白逐渐成长为技术扎实的入门学徒。更重要的是,我不再盲目遵循死板的“protocol”(实验方案),而是能够带着批判性思维、站在更高的角度去思考课题背后的科学逻辑与意义。

孙硕豪实验室暑研时光

2024年,我申请到为期一年的加州大学伯克利分校交流项目,迎来又一个飞速成长的机遇。借助伯克利的优质教育资源,我满心激动地选修了名师讲授的免疫学、神经疾病、神经发育学等课程,在深化理解疾病各层次致病机制的同时,我也学会从免疫、发育等交叉角度在讨论课上畅聊前沿成果的潜力与缺陷。

见证伯克利神经科学部门成立

在此期间,我被Stephan Lammel教授在奖赏与动机方面的研究深深吸引,于是主动联系教授并幸运地加入其课题组,与Petra Mocellin博士合作研究新奇探索行为的环路机制。从零开始研究一个全新的课题固然挑战重重,但我享受探索未知的兴奋,也期待将所学应用于实践。我常常和师姐讨论相关领域的研究进展,分享有趣的实验设计思路,一起改进自编Python代码的分析逻辑与功能。学有余暇,我便直奔伯克利神经部门的Neuro Lunch等系列讲座,在交流中学习大咖的科研思维。

在此期间,我逐渐领悟到,搞科研不是单单自己“理解”和“会做”即可,还需让更多人“听懂”你的研究,在多元的评价声中寻找改进思路。为锻炼自己的课题“销售”能力,我在组会和研讨会中观察学习师兄师姐的讲述思路,并抓住机会进行实操。我曾主动向实验室汇报我们的研究内容,还以上科大学子的身份投稿参加2024年少数族裔科学家年度生物医学研究会议(ABRCMS),并进行海报展出,收获众多宝贵建议。诚然,全英文环境下的课题整理与讲解演练花费了我大量时间,但通过这些宝贵的经历,我第一次学会展示数据,同时能够面对面和一流科研工作者探讨学术。我学会了更加自信大胆地去“开麦”、去聆听、去思考。

我的本科四年学习与活动经历,铸就了一颗热爱探索、敢于发问的科研之心。如果有那么一个瞬间,你的心为乍现的灵光而雀跃,你的魂因努力的回报而起舞,那不妨继续大胆地去尝试吧!为理想、为热爱倾尽全力是一件无比幸福且幸运的事。

新篇章启航之际,我想将这一路的温暖与力量也传递给此刻同样踏上旅途的你:

愿你敢于暂别尘世的喧嚣——以忧为念,以乐为心;从容观察,静心积累;知恩于怀,无问西东。

柔软而坚韧的初心,终将引领你穿越山河,抵达辽阔的天地。

沪公网安备 31011502006855号

沪公网安备 31011502006855号