所在学院:信息科学与技术学院

专业:电子科学与技术

导师:郑锐教授

毕业去向:已获得美国哈佛大学医学院 (波士顿儿童医院)、加拿大阿尔伯塔大学等博士后录用通知书

获得荣誉:北京市、中国科学院大学优秀毕业生 (2025)

国际医学影像知名会议MICCAI唯一最佳论文奖 (2024)

上海科技大学三好学生、优秀学生 (2022,2024)

国际知名期刊IEEE-TUFFC封面文章 (2021)

上海科技大学博士生国际访学奖学金 (2020)

学术成果:发表国际SCI期刊论文7篇 (一作3篇,共一 1篇),以共同通讯指导在投1篇,包括医学影像顶刊MedIA/IEEE-TMI、超声国际知名学术期刊IEEE-TUFFC等;

发表国际会议8篇 (一作4篇,共一1篇),包括医学影像知名会议MICCAI等;

申请中国发明专利4项,授权2项

从理论到临床,让科研成果真正落地

“科研的价值,不仅在于发表论文,更在于能否真正解决问题。”这是我在博士期间最深的感悟,也是我的博士生导师郑锐教授一直教诲的科研理念。

我的研究方向是三维超声成像,一个在医学影像领域具有极大应用场景又富有挑战的方向。传统超声受限于二维成像,而三维超声能提供更丰富的解剖结构信息,但计算复杂度高、成像速度慢,限制了其临床应用。在导师的指导下,我们提出了一种快速重建算法,大幅提升了三维超声的成像效率。这项成果不仅发表在超声领域国际知名期刊IEEE TUFFC上,还被选为封面文章,并成功申请了专利。

更让我感到自豪的是,这项技术已经在临床中落地。我与课题组研发的便携式三维超声成像系统获得了国家发明专利,并与北京301医院(中国人民解放军总医院)合作,探索其在脊柱微创手术中的应用。

在导师郑锐教授带领下,2019年前往英国格拉斯哥开会

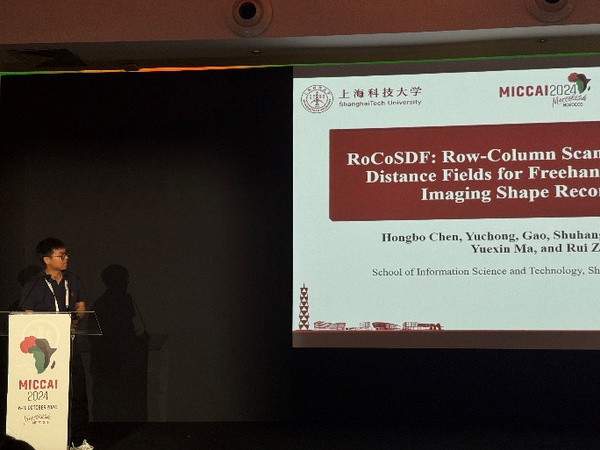

基于该系统在临床应用时的表现和问题,在郑老师的指导下,我与课题组成员持续深耕,提出了行列神经隐式符号距离函数场的概念,用于改善现有多视图三维超声成像的精度,帮助医生在术中可以更快、更准地找到靶点,进而降低医生和患者在术中的辐射暴露。该成果被医学影像旗舰会议MICCAI2024接收,并受邀做口头报告,同时摘得大会唯一最佳论文奖。回顾这些经历与所取得的成绩,我深感在上科大受到的系统性科研训练深化了我对专业知识的理解,培养了我的研究能力和综合素质。博观而约取,厚积而薄发。六载寒暑,导师团队的悉心指导、学院的学术活动及科研实践中的组会研讨,使我完成了系统性知识积累,并逐步构建起严谨的科研思维体系,为学术发展筑牢根基。

MICCAI2024口头报告现场

获得国际医学影像知名会议MICCAI唯一最佳论文奖 (2024)

国际交流,探索科研的另一种可能

2022年,我获得上科大的资助,前往加拿大阿尔伯塔大学进行为期14个月的学术交流。国外的实验室注重自主探索,开放式的校园也为跨学科合作提供了无限可能。在阿尔伯塔大学,我参与了手持式口腔超声成像项目,目标是开发一种替代CT的无辐射成像技术。由于口腔结构复杂,超声信号容易受到干扰,我和团队尝试了多种算法优化,最终成功搭建了一套可行的系统。这段经历让我学会独立设计实验,也让我意识到,科研不仅是发论文,更是要解决实际问题。

在阿尔伯塔大学交流

在紧张的科研之余,我通过镜头探索自然,记录下埃德蒙顿的大雪、班夫国家公园的山脉与林海。与自然混为一体,在适当的放松中激发科研灵感。

以影像记录科研 用热忱回馈校园

作为实验室外的观察者,我喜欢以镜头捕捉校园生活的脉动。曾在上海科技大学摄影比赛中获得人文组第一名,并多次担任学校开放日、夏令营的摄影志愿者。我发现摄影和科研有共通之处,都需要耐心等待最佳时机。做实验时,可能调试很多次才能得到理想数据;而拍照时,也要等待最合适的光线和构图。这一兴趣爱好有助于提升我的逻辑思维和观察力。

此外,我还担任过多次助教,帮助任课教师为本科生和研究生辅导课程。我在教学相长中深化理论认知,学生的问题常触发新思考维度,知识传承的过程亦成为自我学术体系重构的契机。

也许成长没有标准答案。回顾博士求学生涯,我发现,成长的方式不止一种——可以在实验室日夜攻关,让论文变成产品;可以远赴海外,体验不同的科研文化;也可以拿起相机,用另一种视角观察世界。

上科大给了我们自由探索的空间,而我们要做的,就是找到自己的方向,带着感恩之心坚持走下去。

展望未来,我希望能够进一步推动三维重建算法在更多临床场景中的应用,让创新成果惠及更多患者,为推进健康中国建设贡献自己的力量。

沪公网安备 31011502006855号

沪公网安备 31011502006855号