古人对色彩的认知,始于自然。

“蒹葭苍苍,白露为霜”

“瞻彼淇奥,绿竹青青”

“一年好景君须记,最是橙黄橘绿时”

这些优美的诗句,不仅描绘了自然之美,也蕴含着古人对五颜六色的独特理解和运用。

为弘扬中华优秀传统文化,上海科技大学图书信息中心近日举办“图书馆里见非遗:中国传统植物颜料制作体验”活动,于深春图书馆一隅,重拾草木本真,触摸中华传统色彩的基因密码。

活动亮点:取之自然归于纸帛

“栀子为黄、苏木为红”。在指导老师辜正略的现场演示下,参与活动的师生分别以栀子、苏木为原料进行萃取。通过蒸煮、媒染等工序,成功提取出明度各异的红黄色谱。扎染环节中,参与者运用绞缬、夹缬等传统扎染技艺,在素色方巾上创作出纹样各异的草木染作品。个性化的图案也展现出了非遗工艺的随机美学。

活动现场撷影

活动侧记:诗意激活文化记忆

问及体验感受?参与者们以别具一格的“色彩飞花令”作答。“千里黄云白日曛”“绿杨烟外晓寒轻”……以诗相赠,既是对非遗技艺的致意,亦是对中华美学基因的生动解码。

活动群里的色彩飞花令

扩展阅读:色彩知识小科普

翻开历史的长卷,色彩是早期的文明符号。当山顶洞人用赤铁矿粉留下一抹赭红;良渚先民将漆器染成神秘玄色,华夏大地的故事有了色彩的注脚。于是,关于“五颜六色”的故事,变得复杂有趣了起来……

•色彩知识小科普1:等烟雨的天青色

古人关于色彩的记载,早在殷商既已出现。甲骨文中记载的颜色有白、赤、黄等,但是其中并无青色。《说文解字》云:“青,东方色也”。《周礼·职方氏》有“正东曰青州”。如此“青”色似近乎黑。关于青色的描述还有《诗经·卫风·淇奥》“瞻彼淇奥,绿竹青青”;又《诗经·小雅·苕之华》“苕之华,其叶青青”。“青”色同于现今绿色。此外,荀子曰:“青取之于蓝,而青于蓝”。青色又有蓝色意味。日本学者清水茂认为古之中国,“青”常与“黑”“绿”“蓝”混用(清水茂,《说“青”》)。由此可以看出,古时人们对色彩的认识不甚具体,每种颜色都是一个色彩范围,只是随着礼教的深入、工艺的发展,才开始色彩伦理化,将其抽象到几种具体颜色,并相信色彩亦是天所命之。

•色彩知识小科普2:礼制中的色彩

在《周礼》的典章里,五色是礼制经纬。《周礼·画缋》载:“画缋之事杂五色,东方谓之青,南方谓之赤,西方谓之白,北方谓之黑,天谓之玄,地谓之黄”。分别以青、赤、黄、白、黑,五正色配五正方位。有正色便有间色。《礼记·玉藻》载“士不衣织,无君者不二采。衣正色,裳间色”。何谓间色?《十三经注疏》云“正,谓青、赤、黄、白、黑,五方正色也。不正,谓五方间色,绿、红、碧、紫、骝黄是也”。据载孔子厌紫“恶紫之夺朱”。《孟子》引孔子语并言“恶紫,恐其乱朱也”。儒家思想中对色彩的好恶,其本质非嫉艳色,乃忧礼崩。因为五正色不仅代表色彩,还可与五行相配,代表天命。

当色彩披上礼制外衣,在秦汉政治文化“五德终始学说”的影响下,成为维持制度秩序的标签,外显则为古代的官服制度。汉代时官服以绶色别品秩。“绶”是系挂官员印章的带子。《汉书·百官公卿表》里有“金印紫绶”“绿绶”等记载。到隋唐,随着“品色衣”制度形成,对不同品级的官员进行官服色彩划分。如:三品以上的官员穿紫衣;四品穿深红色;五品穿浅红色;六品穿深绿色;七品穿浅绿色;八品穿深青色;九品穿浅青色。时有“朱紫尽诸侯”“江州司马青衫湿”等,就是对这种色彩政治的写实描写。明清时,“品色衣”制度在“补服”(文官服饰绣禽类,武官服饰绣兽类)的影响下,逐渐消亡。但是色彩等级并未因之湮灭,比如“黄色”。自隋唐,黄色便开始成为帝王色,《新唐书·车服志》载“既而天子袍衫,稍用赤黄,遂禁臣民服”。唐宋以降,虽“品色衣”“补服”成为当时官服制度,色彩中的黄色系却也一跃成为至尊色,不得僭越,更不得随意使用。

《道德经》载“五色令人目盲”。而色彩从不只为满目欲,而是中国古人写给山河草木、日月星辰的情书。读懂了中国色,才算真正读懂了《千里江山图》里18岁少年的目光;听懂了李清照“绿肥红瘦”里的时光叹息;明白了汝窑传说里“雨过天青云破处”的执着。

推荐书目

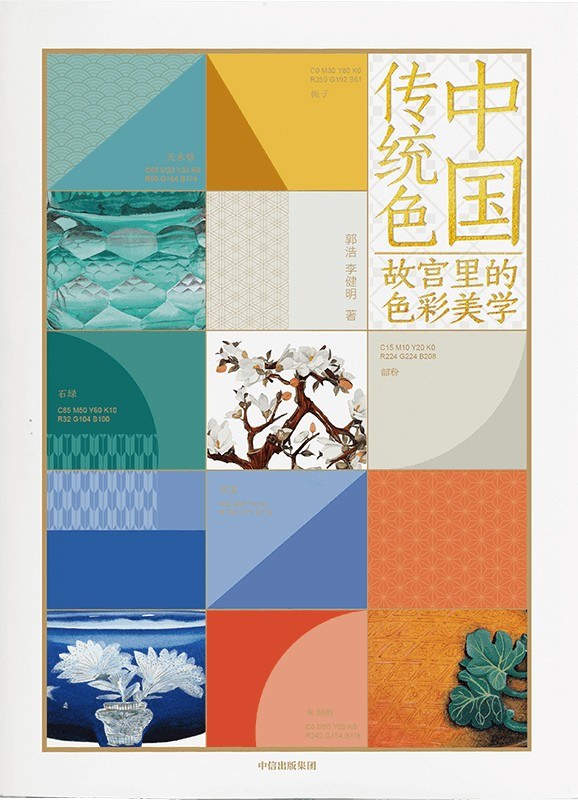

作者:郭浩、李健明

出版社:中信出版集团

上科大馆藏索书号:J063/17

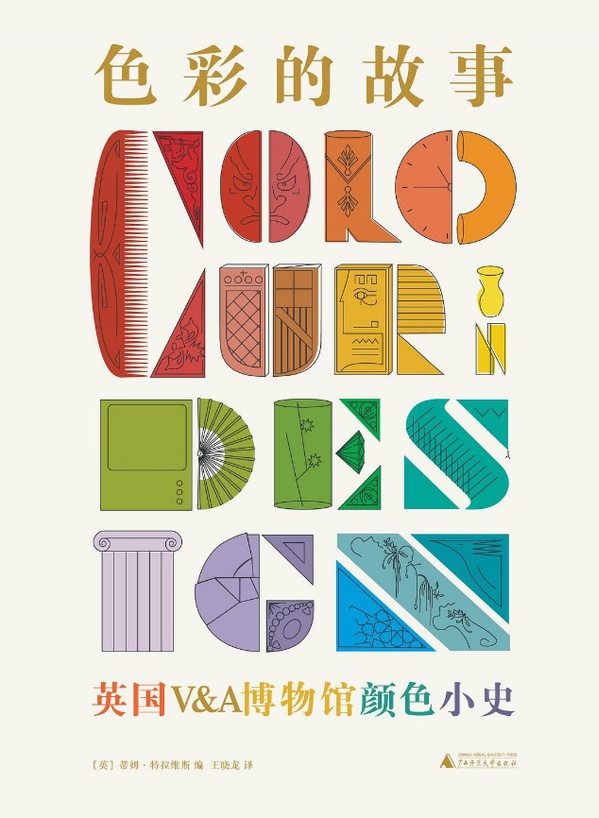

作者: [英]蒂姆·特拉维斯(编);王晓龙(译)

出版社:广西师范大学出版社

上科大馆藏索书号:J063/30

沪公网安备 31011502006855号

沪公网安备 31011502006855号