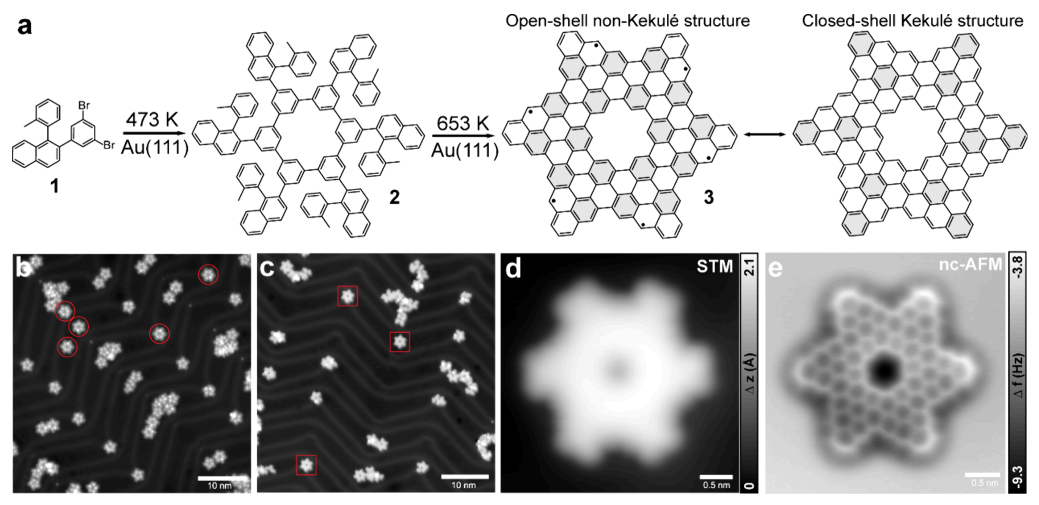

冠状化合物(Coronoids)是一类由完全融合的π共轭体系构成的大环化合物,因其独特的化学结构和电子特性而受到广泛的研究关注。为了制备出多自由基冠状化合物,上海科技大学物质科学与技术学院于平课题组、甄家劲课题组与合作者从合成开壳纳米石墨烯的进展中汲取灵感,将三角形锯齿形分子整合到冠状分子框架中,成功制备出具有六个未配对电子的开壳纳米石墨烯结构(图1)。研究成果发表于国际学术期刊《美国化学会志》(Journal of the American Chemical Society, JACS)。

图1 冠状石墨烯的化学结构与合成

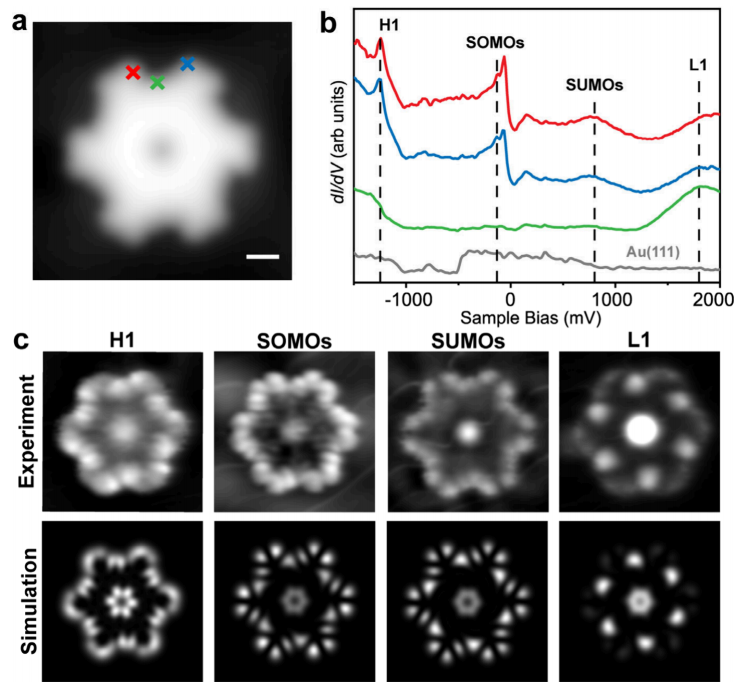

研究团队利用扫描隧道谱(STS)研究冠状分子的电子结构与自旋性质。如图2所示,冠状石墨烯dI/dV谱在-1240和1880 mV处呈现对应多个占据态H1和未占据态L1的电子态,而-125和860mV的电子态来源于分子的单占据和单未占据分子轨道(SOMO和SUMO)。团队引用平均场(MFH)模型计算得到分子轨道态密度分布,计算结果与对应能量下扫描的dI/dV图高度吻合,进一步证实了电子态的轨道来源。

图2 冠状分子的电子结构

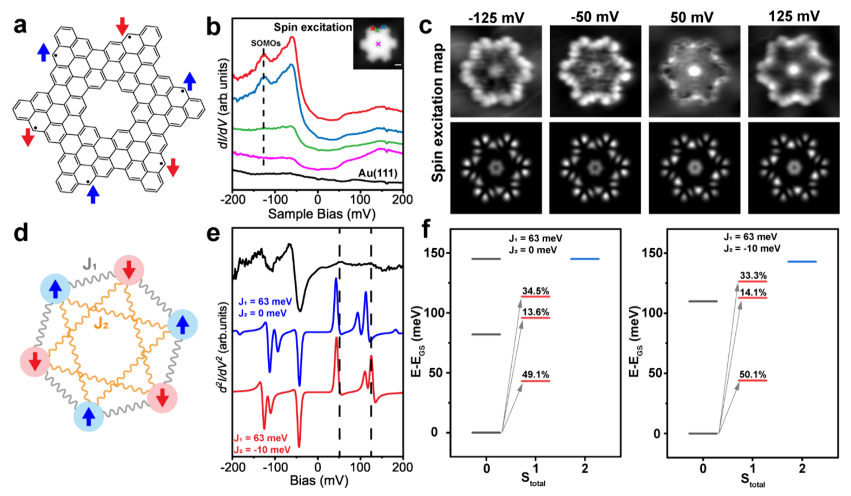

MFH计算表明,冠状分子的前沿轨道被相反自旋的电子填充,基态为反铁磁单重态。非弹性电子隧穿谱(IETS)显示在费米能级附近有一个U形能隙特征(图3)。由于集体自旋激发,分子存在两对激发台阶,分别在±125mV和±50mV。在激发能下的自旋激发图与计算得到SOMO和SUMO的电子态一致,可知这一冠状分子的确具有单重态基态。为进一步理解分子的集体自旋激发,研究团队用海森堡模型计算了该系统的基态和激发态(图3d)。通过对比只考虑最近邻相互作用和加入次近邻相互作用的理论模拟,结果表明,次近邻相互作用在自旋冠状分子中起到关键作用。自旋冠状分子还可以作为调控量子磁性的纳米平台,通过额外的氢原子吸附并结合STM针尖操控,能够实现高自旋与反铁磁耦合的自旋调控。

图3 冠状分子的自旋激发

本工作提出了一种构造具有多自由基性质的设计思路,通过在冠状分子的边缘加入锯齿形三角结构,有效突破了生成开壳冠状分子通常所需的临界尺寸限制。利用STS测量和海森堡模型,成功表征了自旋冠状石墨烯在最近邻和次近邻交换相互作用下的集体磁激发行为。此外,还可通过针尖操控,实现高自旋或反铁磁自旋1/2海森堡链。这一工作为多自由基冠状分子的设计和合成提供了崭新的方法,对探索碳基自旋电子器件具有重要意义。

上海科技大学是本研究的第一完成单位。上科大物质学院于平课题组博士研究生朱勖劼、黄一城,甄家劲课题组博士研究生王舟与上海交通大学博士研究生江雅实为文章的共同第一作者,上海科技大学物质学院于平教授、甄家劲教授和上海交通大学王世勇教授为共同通讯作者。

文章标题:Collective Magnetism of Spin Coronoid via On-Surface Synthesis

沪公网安备 31011502006855号

沪公网安备 31011502006855号